○和水町特別保育事業費等補助金交付要綱

平成18年3月1日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、仕事と子育ての両立を支援し、子育てしやすい環境整備及び児童福祉の向上を総合的に図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定に基づき設置運営されている町内の民間保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)に対する補助金の交付に関し和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の事業を和水町特別保育事業とする。

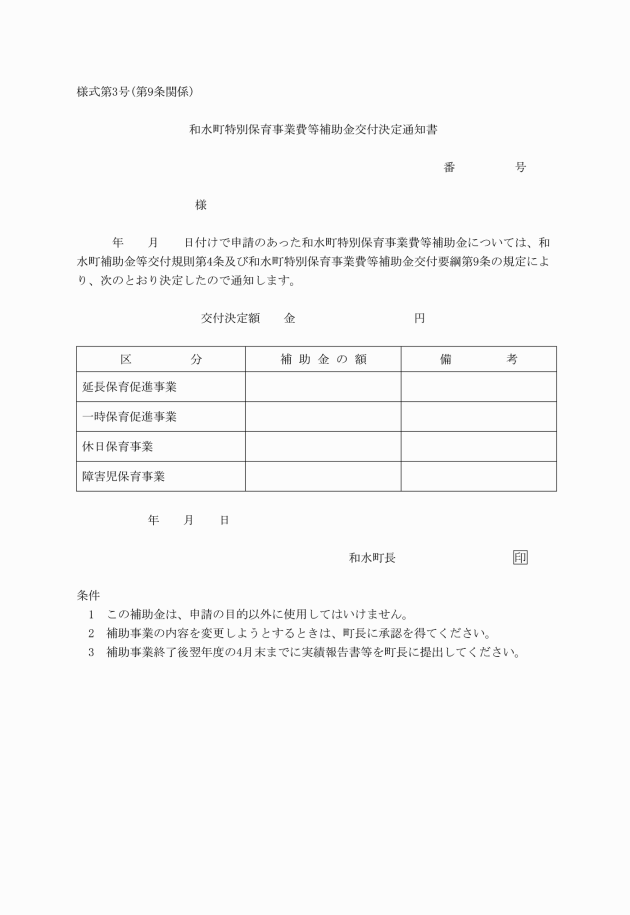

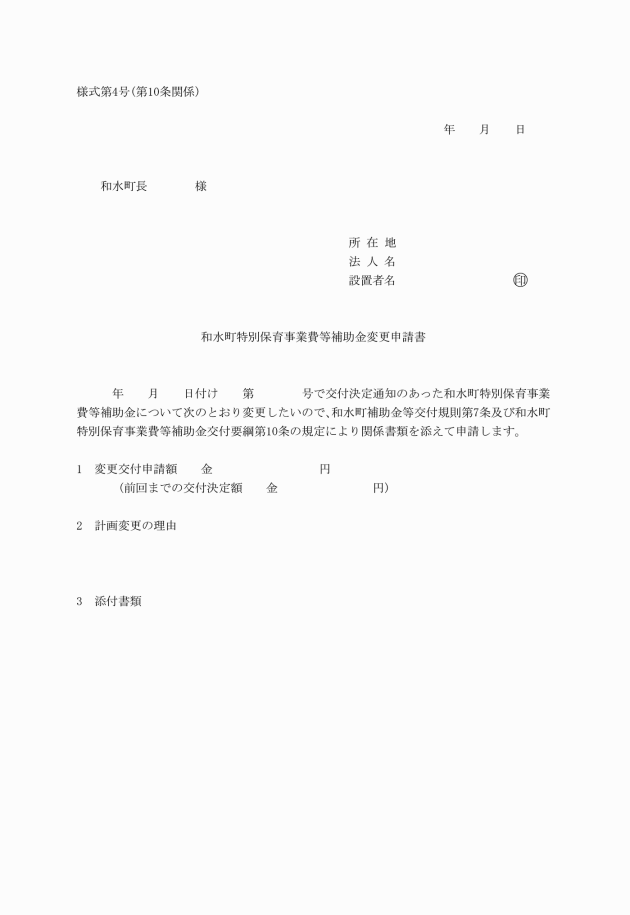

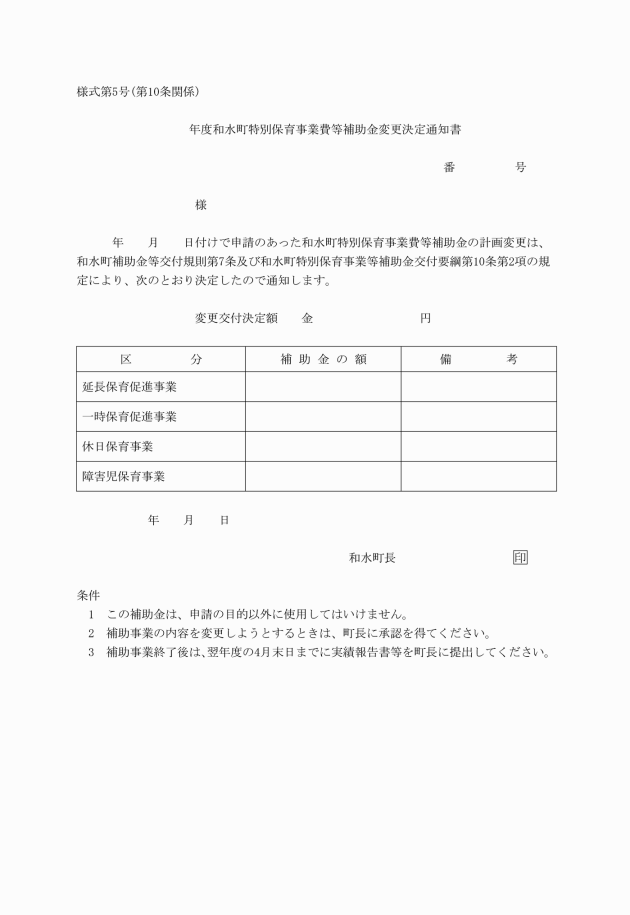

(1) 延長保育促進事業

(2) 一時保育促進事業

(3) 休日保育事業

(4) 障害児保育事業

(補助対象事業)

第3条 補助対象となる事業は、別表第1のとおりとする。

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第69条第1項に規定されている届出がなされている保育所(以下「補助事業者」という。)とする。

(補助対象経費及び補助額)

第5条 補助金の交付の対象となる補助対象経費及び補助基準額は、別表第2のとおりとする。

2 前項の補助対象経費に対する補助額は、当該経費の補助基準額の範囲内において町長が定める額とする。

(補助額の算定方法)

第6条 補助額の算定に当たっては、補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。

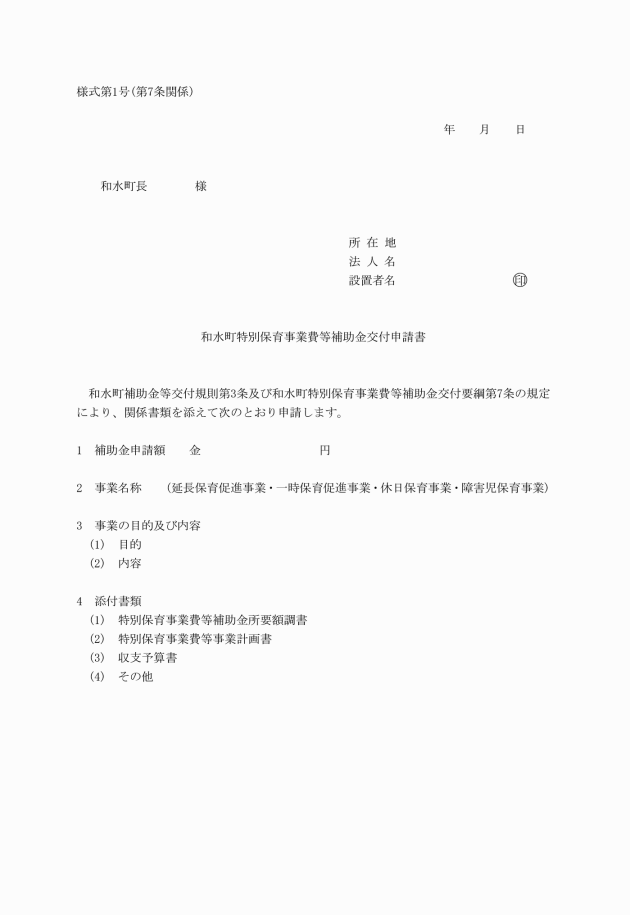

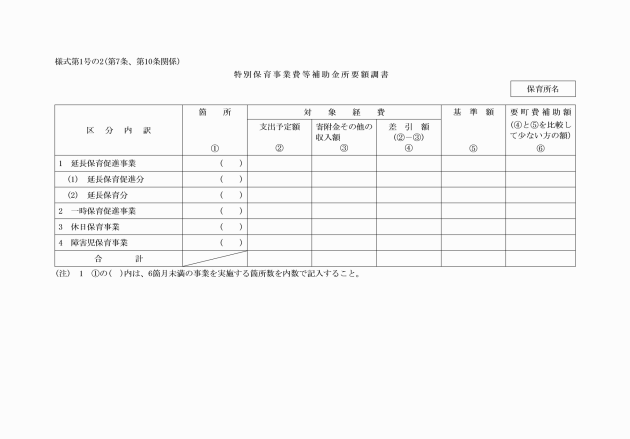

(1) 特別保育事業費等補助金所要額調書(様式第1号の2)

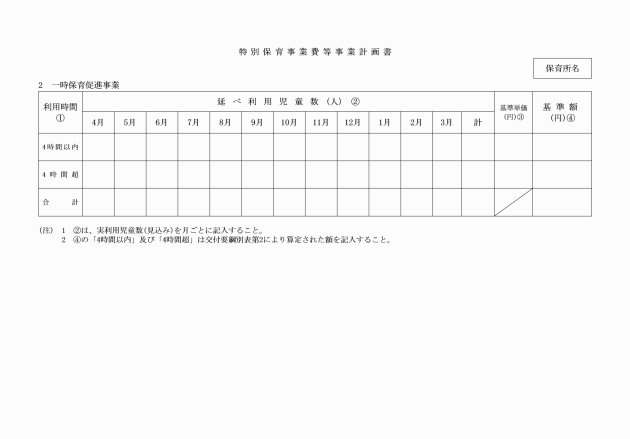

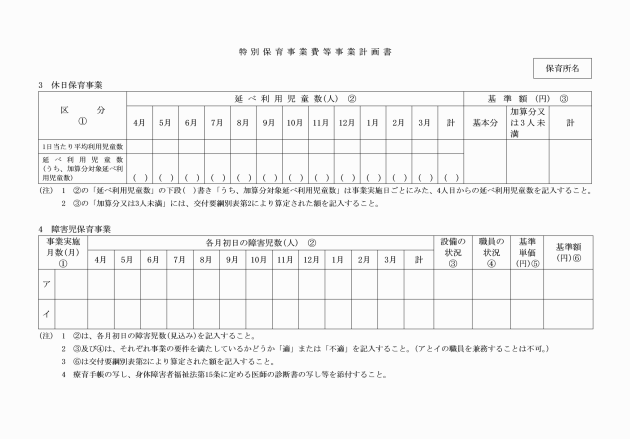

(2) 特別保育事業費等事業計画書(様式第1号の3)

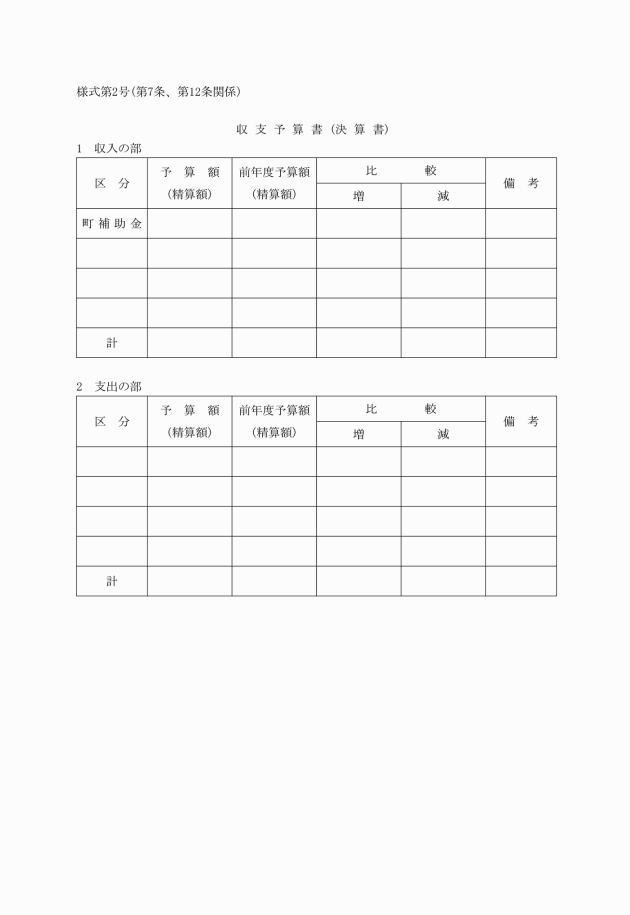

(3) 収支予算書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の条件)

第8条 補助金の交付の条件は、規則第5条に定めるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、規則第21条の規定を適用するものとする。

(2) その他町長が必要と認める条件

(申請の取下げ)

第11条 規則第8条の申請の取下げをすることのできる期間は、交付決定通知を受理した日から30日を経過した日までとする。

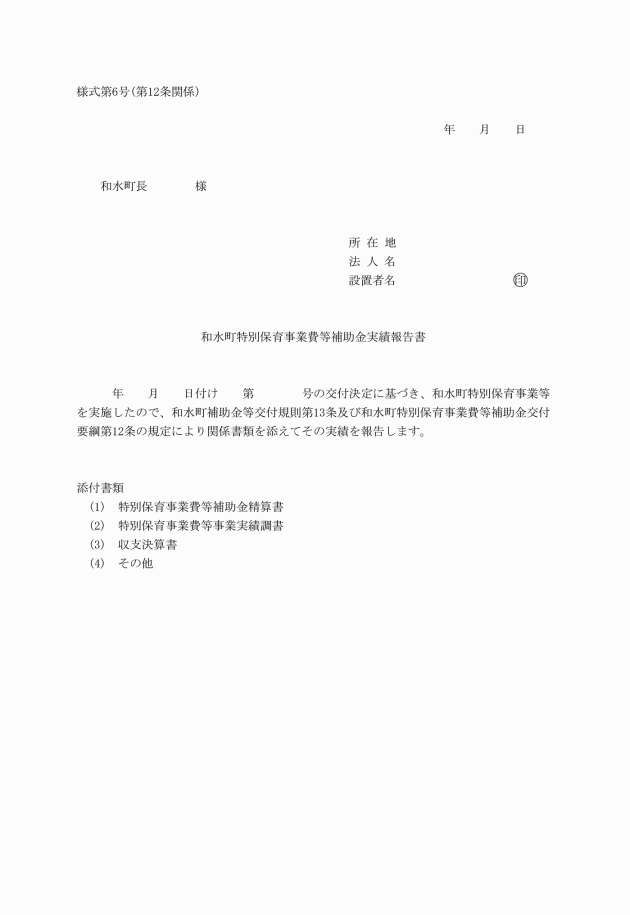

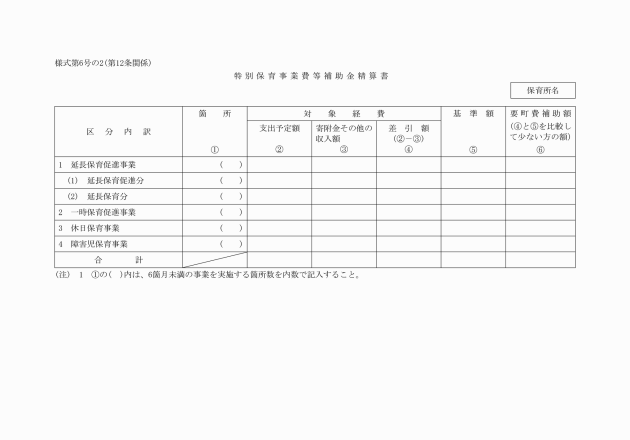

(1) 特別保育事業費等補助金精算書(様式第6号の2)

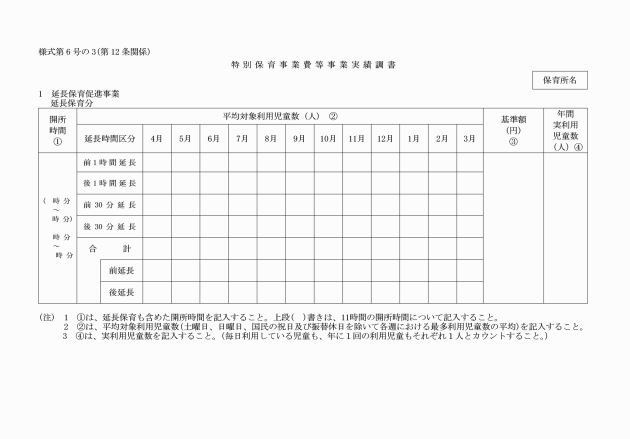

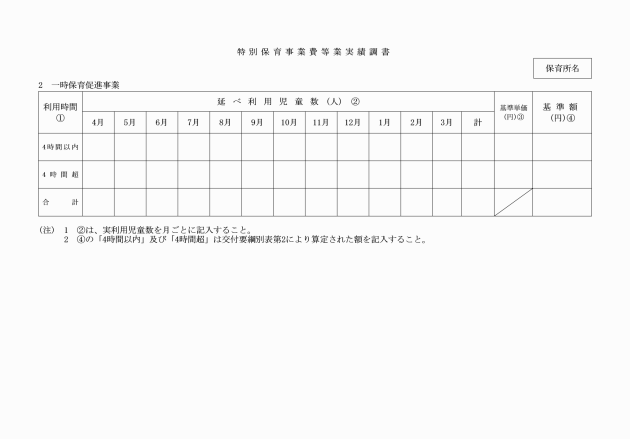

(2) 特別保育事業費等事業実績調書(様式第6号の3)

(3) 収支決算書(様式第2号を準用する。)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第14条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、特別保育事業費等補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(報告の徴収等)

第15条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者から報告を求め、職員に調査若しくは検査をさせ、又は必要な指示をすることができる。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の菊水町特別保育事業費等補助金交付要綱(平成17年菊水町告示第35号)又は三加和町特別保育事業費等補助金交付要綱(平成17年三加和町告示第47号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成20年告示第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、この要綱による改正前の和水町特別保育事業費等補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成20年告示第28号)

この要綱は、平成20年5月8日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附則(平成21年告示第19号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則(令和3年告示第102号)

この要綱は、公示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

附則(令和5年告示第109号)

この要綱は、公示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

附則(令和6年告示第111号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業名 | 事業目的 | 補助対象保育所等 |

延長保育促進事業 | 延長保育に対する需要等に対応するため、保育所等が自主的に延長保育に取り組む場合に補助を行うことにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 | 本事業の対象となる延長保育を実施する町内の保育所等(以下「延長保育実施保育所」という。)は、次の(1)から(4)までの要件に該当するものであること。 (1) 延長保育の時間 11時間の開所時間前後の時間において、更におおむね30分以上の延長保育を行うこと。 (2) 延長時間区分 延長時間区分は、30分又は1時間とする。 (3) 対象児童 ① 原則として延長保育実施保育所で、実際に延長保育を利用した保育所等利用児童を対象児童とすること。 ② 本事業の対象児童の数は、年間の延長時間区分における各週ごとの最も多い利用児童数をもって平均し、小数点以下第1位を四捨五入して得た平均対象児童数とすること。 ③ 延長保育実施保育所における延長保育を利用する児童のうち保育所等が定めた延長時間までの利用は必要としない児童についても次のア及びイの場合には本事業の対象になること。 ア 30分を超えて1時間30分までの延長保育を利用する児童の事業開始月(年度当初から事業を開始する場合は、4月又は5月とする。以下同じ。)における平均対象児童数が6人以上である場合 イ 1時間30分を超えて延長保育を利用する児童の事業開始月における平均対象児童数が3人以上である場合 (4) 事業の実施 ① 事業を担当する保育士として2人以上及び対象児童数の多さ等に応じて事業を実施するために必要となる職員を配置すること。 ② 対象児童に対し、適宜間食又は給食等を提供すること。 ③ 日々の対象児童の受入れについては、保育需要に応じて弾力的に対応すること。 |

一時保育促進事業 | 専業主婦家庭等の育児疲れ解消、急病や継続的勤務・短時間勤務等の勤務形態の多様化等に伴う一時的な需要に対応するため、保育所等が自主的に一時的な保育に取り組む場合に補助を行うことにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 | 本事業の対象となる一時保育を実施する町内の保育所等(以下「一時保育実施保育所」という。)は、次の(1)及び(2)の要件に該当するものであること。 (1) 対象児童 ① 本事業の対象となる児童は、法第24条の規定による保育の実施の対象とならない就学前児童であって、次のア、イ又はウのいずれかに該当するものであること。 ア 保護者の短時間・断続的勤務、職業訓練、就学等により原則週3日程度まで、家庭において育児が困難となり保育が必要となる児童 イ 保護者の傷病、災害・事故、出産、看護・介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、1箇月に14日間を限度として緊急・一時的に家庭における育児が困難となり保育が必要となる児童 ウ 保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担を解消する等の私的理由により、1箇月に14日間を限度として一時的に保育が必要となる児童 (2) 事業の実施 ① 職員については、施設の実態に応じ、適宜、事業担当職員以外の職員の協力を得て実施することは差し支えないこととする。 また、毎日の利用がないような一時保育実施保育所にあっては、事業担当保育士が配置されていない場合でも、最低基準第33条第2項及びその他の補助金等の配置基準を超えた保育士が配置されていれば事業の実施について差し支えないこととする。 ② 保育に当たっては、保育所保育指針を参考に実施に努めること。 ③ 一時保育実施保育所は、地域における保育需要の把握に努め、本事業の対象児童の動向を十分に踏まえて実施すること。 ④ 一時保育実施保育所は、児童の健康管理の把握に努めること。 |

休日保育事業 | 日曜・祝日等の保護者の勤務等により児童が保育を必要とする場合の休日保育の需要へ対応するため、保育所等が自主的に一時的な保育に取り組む場合に補助を行うことにより、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。 | 本事業の対象となる休日保育を実施する町内の保育所等(以下「休日保育実施保育所」という。)は、次の(1)及び(2)の要件に該当するものであること。 (1) 対象児童 法第24条の規定による保育の実施児童であって、休日等においても保育を必要とする児童であること。 (2) 事業の実施 ① 休日保育実施保育所においては、年間を通じて開所することを原則とするが、対象児童がいない場合には閉所することとして差し支えない。 ② 対象児童の多さ等に応じて、事業を担当する保育士を配置すること。ただし、保育士数は2人以上とすること。 ③ 対象児童に対して、適宜、間食又は給食等を提供すること。 |

障害児保育事業 | 保育所等において、障害児を受け入れて障害児保育に取り組む場合に補助を行うことにより、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。 | 本事業の対象となる障害児保育を実施する保育所等(以下「障害児保育実施保育所」という。)は、次の(1)、(2)及び(3)の要件に該当する保育所であること。 (1) 対象児童 対象となる障害児は、次の①から④までのいずれかに該当するとともに、保育を必要とし、集団保育が可能で日々通所できる児童とする。 ① 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)(以下「重度及び中度の障害児」という。) ② 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている児童 ③ 熊本県療育手帳交付要項に基づき療育手帳の交付を受けている児童 ④ ②及び③に掲げる児童の障害と同程度であると次のアからエまでの書類等で公的に判断された児童 ア 身体障害者福祉法第15条に定める指定医の診断書 イ 県子ども総合療育センターの診断書 ウ 児童相談所長の判定書又は意見書 エ アからウまでに掲げるもののほか、町長が適当と認めた方法 (2) 障害児保育実施保育所 ① (1)の対象児童の受け入れている町内の保育所等であること。 ② 障害児の保育について知識、経験等を有する保育士の配置や障害児の特性に応じて便所等の設備整備及び必要な遊具等の購入等の受入れ体制の整備に努めること。 (3) 事業の実施 ① 最低基準第33条第2項に規定する保育士のほか、障害児保育事業の実施のために必要な保育士については、次のア及びイの基準で配置すること。 ア 重度及び中度の障害児4人に対し保育士1人以上の割合 イ ア以外の障害児8人に対し保育士1人以上の割合 ② 保育所等に受け入れる障害児の数は、それぞれの保育所等において障害児と健全児との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とすること。 ③ 保育所等における障害児の保育は、障害児の特性等に十分配慮して行うこと。 |

別表第2(第5条関係)

事業名 | 対象経費 | 補助基準額 | ||||

延長保育促進事業 | 延長保育促進事業に必要な経費 | 次により算出された額 (1) 11時間の開所時間の前後の保育需要への対応の促進分は、次の額とする。 1箇所当たり 4,519,200円 ただし、事業の開始が年度途中となる場合及び事業の廃止又は中止が年度途中になる場合は、次の算式による。 376,600円×実施月数 (2) 延長保育分 ① 1時間延長の場合 表1(1箇所当たり年額) | ||||

平均対象児童数 | 基準額 | |||||

6人~9人 | 1,212,000円 | |||||

10人~19人 | 1,422,000円 | |||||

20人~29人 | 1,771,200円 | |||||

30人~39人 | 2,120,400円 | |||||

以上10人ごと加算 | 349,200円 | |||||

ただし、事業の開始が年度の途中となる場合及び事業の廃止又は中止が年度途中になる場合は、次の表2の額に実施月数を乗じて算定した額とする。 表2(1箇所当たり月額) | ||||||

平均対象児童数 | 基準額 | |||||

6人~9人 | 101,000円 | |||||

10人~19人 | 118,500円 | |||||

20人~29人 | 147,600円 | |||||

30人~39人 | 176,700円 | |||||

以上10人ごと加算 | 29,100円 | |||||

② 30分延長の場合 1箇所当たり 300,000円 | ||||||

一時保育促進事業 | 一時保育促進事業に必要な経費 | 次により算定された額 利用時間に応じ適用される次表の単価に、延べ利用児童数を乗じて得た額 表 | ||||

|

|

| ||||

| 1日の利用時間 |

| ||||

4時間以内 | 4時間を超える | |||||

900円 | 1,800円 | |||||

ただし、1箇所当たり 1,350,000円を限度とする。 | ||||||

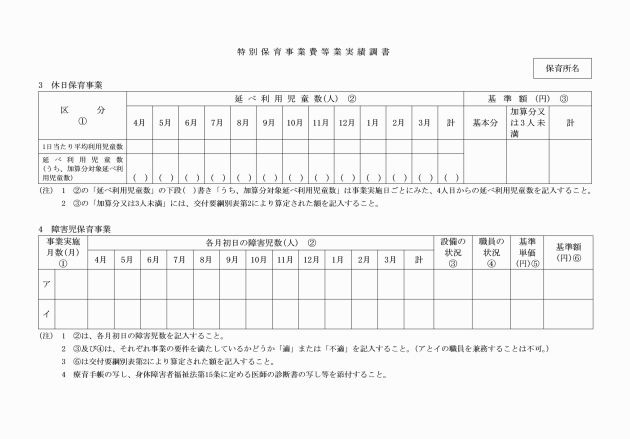

休日保育事業 | 休日保育事業に必要な経費 | 次により算定された額 (1) 平均対象児児童数がおおむね3人以上の場合 ① 基本分 1箇所当たり 630,000円 ただし、事業の開始が年度の途中になる場合及び事業の廃止又は中止が年度の途中になる場合は、次により算定された額による。 52,500円×実施月 ② 加算分(1日当たりの利用が4人目から) 1,800円×延べ利用児童数 (2) 平均利用児童数がおおむね3人未満の場合 1,800円×延べ利用児童数 | ||||

障害児保育事業 | 障害児保育事業に必要な経費 | 次の(1)及び(2)により算定された額の合計 (1) 月額74,000円×各月初日現在における重度及び中度の障害児数の合計 (2) 月額37,000円×各月初日現在における重度及び中度の障害児以外の障害児数の合計 | ||||