○和水町国民健康保険税滞納対策事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第52号

目次

第1章 総則(第1条~第3条の2)

第2章 保険税収納計画の策定等(第4条~第8条)

第3章 短期被保険者証、資格証明書の交付等(第9条~第15条)

第4章 資格証明書等交付審査会(第16条)

第5章 雑則(第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、保険税を滞納している世帯主に対する短期被保険者証の交付並びに被保険者証の返還及び資格証明書の交付その他の措置に関して必要な事項を定め、これに基づく諸対策を総合的に実施することにより、保険税の早期かつ確実な収納の確保を図り、もって国民健康保険事業の円滑な運営に資することを目的とする。

(運用に当たっての基本原則)

第2条 この要綱の運用に当たっては、前条の目的を達成するため、この要綱に定める諸措置を公平かつ公正に実施するとともに、法に基づく被保険者の保険給付を受ける権利の確保と保険税の負担の公平化に十分配慮して事務処理を行うよう努めなければならない。

(1) 法 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。

(2) 政令 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)をいう。

(3) 省令 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)をいう。

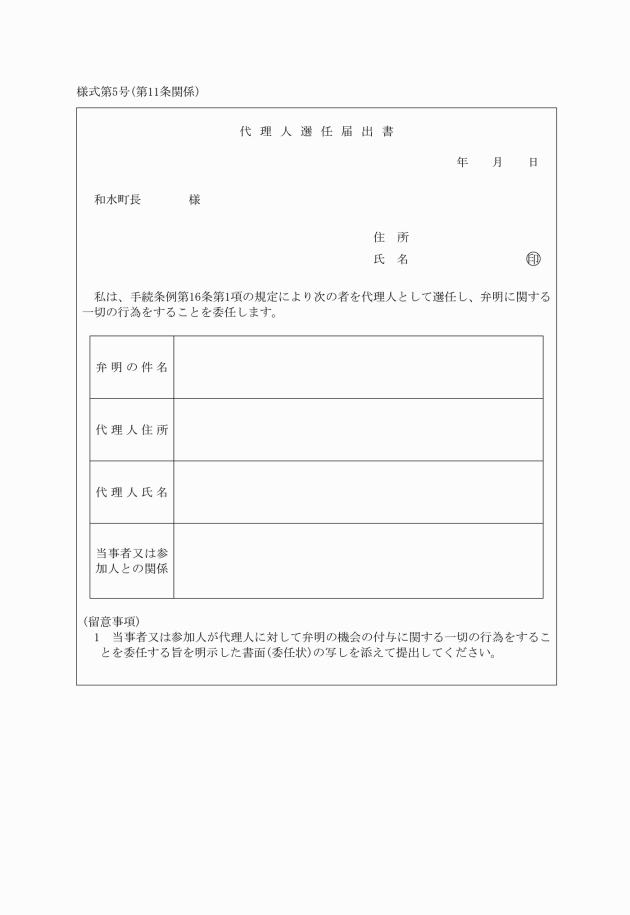

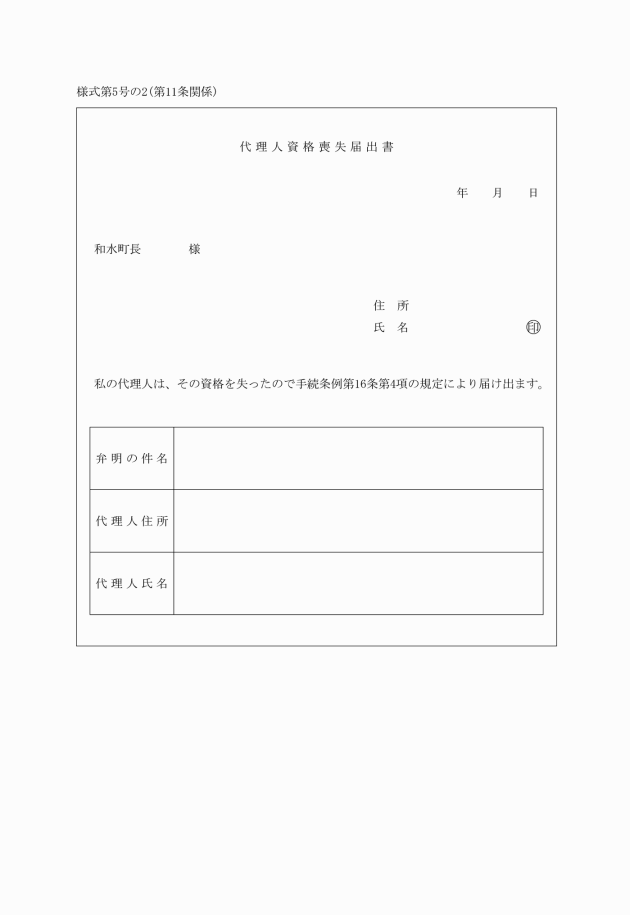

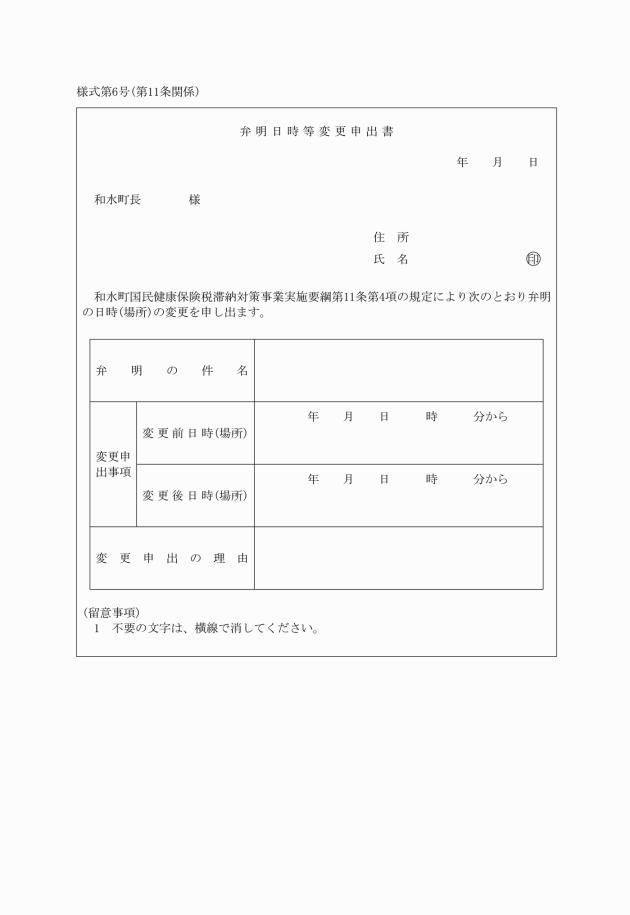

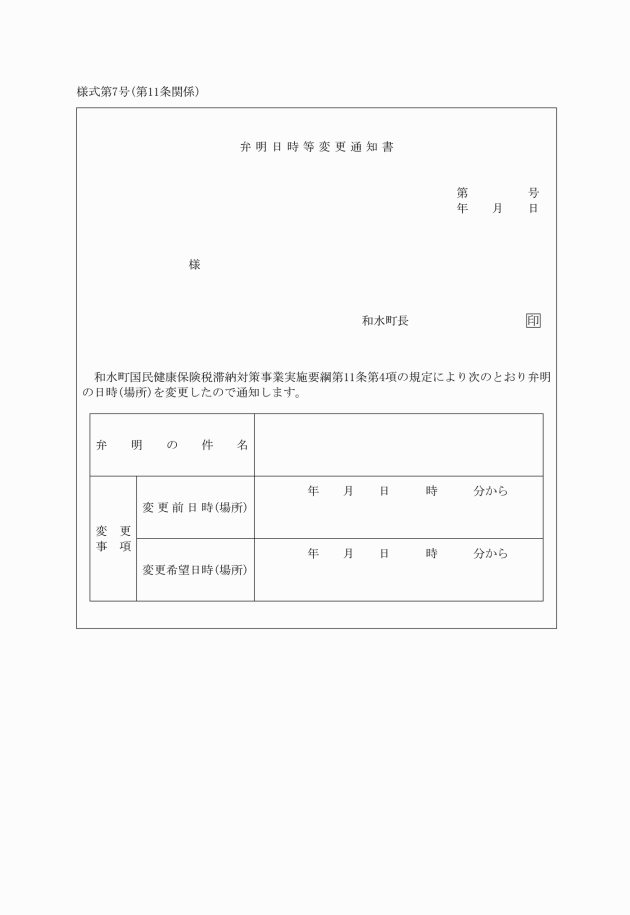

(4) 手続条例 和水町行政手続条例(平成18年条例第15号)をいう。

(5) 短期被保険者証 法第9条第10項の規定により特別の有効期間を定めた被保険者証をいう。

(6) 資格証明書 法第9条第6項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(7) 保険税 国民健康保険税をいう。

(政令の運用基準)

第3条の2 政令第1条及び第1条の2に規定する特別の事情の認定は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 政令第1条第1号に規定する「災害」とは、震災、風水害、がけ崩れ、火災等をいう。

(2) 政令第1条第2号に規定する「生計を一にする親族」とは、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、6親等内の血族及び3親等内の姻族であって、日常生活の資を共通にしている者をいい、生活費、学資等の送金を受けて別居している者を含む。

(3) 政令第1条第3号に規定する「その事業を廃止し、又は休止した」とは、法令の規定によりやむを得ず休廃業し、又は任意に休廃業した場合のほか、転業した場合も含む。ただし、世帯主の故意又は過失に基づき法令の規定により罰則として事業の休廃止を命ぜられて休廃業した場合は、含まない。

(4) 政令第1条第4号に規定する「著しい損失」とは、通常の事業経営によって回復するまでに相当の期間を要すると認められる損失をいう。

(5) 政令第1条第5号に規定する「前各号に類する事由」とは、おおむね次のとおりとする。

ア 交通事故、工作物の倒壊等により、世帯主の財産が壊滅したとき。

イ 債務者に対する債権等の回収が困難となり、又は不能となったとき。

ウ 事業を営まない世帯主の所得が著しく減少し、又は皆無となったとき。

エ その他町長が特別の事情であると認めたとき。

(6) 政令第1条の2に規定する「著しく減少したこと」とは、滞納している保険税がおおむね2分の1以上減少し、かつ、分納の継続等今後の誠実な納付が見込まれる場合をいう。

第2章 保険税収納計画の策定等

(保険税に係る督促状の発行)

第4条 町長は、世帯主が保険税を納期限までに完納しない場合においては、当該納期限後20日以内に、地方税法(昭和25年法律第226号)第726条第1項の規定に基づく督促状を発行しなければならない。

(保険税を滞納している世帯主等に係る被保険者情報の管理)

第5条 町長は、世帯主が保険税をその納期限までに完納しない場合は、滞納税額の収納管理に関する記録事項として別に定めるもののほか、当該世帯主及びその世帯に属する被保険者につき、次に掲げる事項を記録した資料を作成するものとする。

(1) 短期被保険者証の交付に関する事項

(2) 政令第1条、第1条の2及び第29条の5に定める特別の事情の届出及びその審査結果等に関する事項

(3) 世帯に属する法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者に関する事項

(4) 法第9条第3項から第8項までの規定に基づく被保険者証の返還及び資格証明書の交付等に関する事項

(5) 法第63条の2第1項及び第2項の規定に基づく保険給付の一時差止に関する事項

(6) 法第63条の2第3項の規定に基づく滞納税額の控除に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、保険税を滞納していることにつき、この要綱に基づく諸措置を実施するために必要な事項

2 町長は、前項の規定による資料の作成及び管理に当たっては、世帯主の滞納状況を常に把握するとともに、この要綱に基づく諸措置が適切かつ円滑に行えるよう、常にその整備に努めるものとする。

(保険税収納計画の策定)

第6条 町長は、保険税の収納事務の執行に当たっては、次に掲げる事項を定めた年間収納計画を策定し、これに基づく計画的かつ効果的な執行に努めるものとする。

(1) 年間又は月間の収納目標

(2) 滞納者の呼出し等による納付指導の実施に関する事項

(3) 戸別訪問等による臨戸徴収の実施に関する事項

(4) 現金給付に係る保険給付の請求及び支給時に実施する納付指導に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、滞納税額の早期完納を図るために必要な事項

(分割納付等に関する取扱い)

第7条 町長は、保険税を滞納している世帯主がその分割納付を求めた場合は、その者の所得、資産等の状況から保険税を一時に納付することができないと認められる場合に限り、分割納付を認めるものとする。

(1) 前項の規定により分割納付を認めた世帯主 分納誓約書

(2) 前号に定める世帯主以外の世帯主 納付誓約書

(納付意識啓発のための広報計画の策定)

第8条 町長は、国民健康保険の被保険者の保険税の納付意識の高揚、口座振替等納付しやすい納付方法の周知等を図るため、年間広報計画を策定し、これに基づき計画的かつ効果的な広報の実施に努めるものとする。

第3章 短期被保険者証、資格証明書の交付等

(短期被保険者証の交付)

第9条 町長は、前年度以前の保険税を滞納している世帯主及びその世帯に属する被保険者に係る被保険者証(短期被保険者証を含む。)の検認又は更新に当たっては、資格証明書を交付する場合を除き、有効期間を1箇月とする短期被保険者証を交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、有効期間を2箇月とする短期被保険者証を交付することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法第9条第6項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者については、有効期間を6箇月とする短期被保険者証を交付するものとする。

3 町長は、前年度以前の保険税を滞納している世帯主が納付誓約書又は分納誓約書に基づく納付を誠実に履行し、完納が確実と見込まれる等特に必要と認めるときは、第1項の規定にかかわらず通例の被保険者証を交付することができる。

4 第1項に規定する短期被保険者証は、省令第7条の2第3項の規定に基づき、世帯主から検認又は更新に係る被保険者証又は短期被保険者証の提出を求め、これを検認し、又は更新して交付するものとする。この場合において、提出及び交付は、当該世帯主を呼出しの上、できるだけ持参及び手渡しの方法により行うことにより面接機会を確保し、滞納保険税額の収納確保に努めるものとする。

(1) 前年度以前の保険税の滞納分を完納したとき。

(2) 納付誓約書又は分納誓約書に基づく納付を誠実に履行し、完納が確実と見込まれるとき。

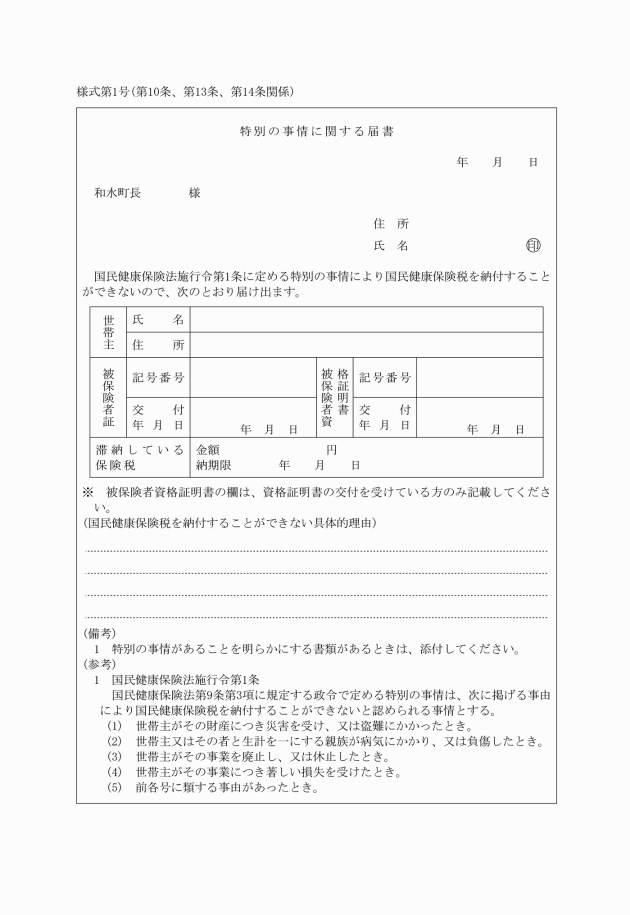

(1) 保険税の滞納につき政令第1条に定める特別の事情があること 特別の事情に関する届書(様式第1号)

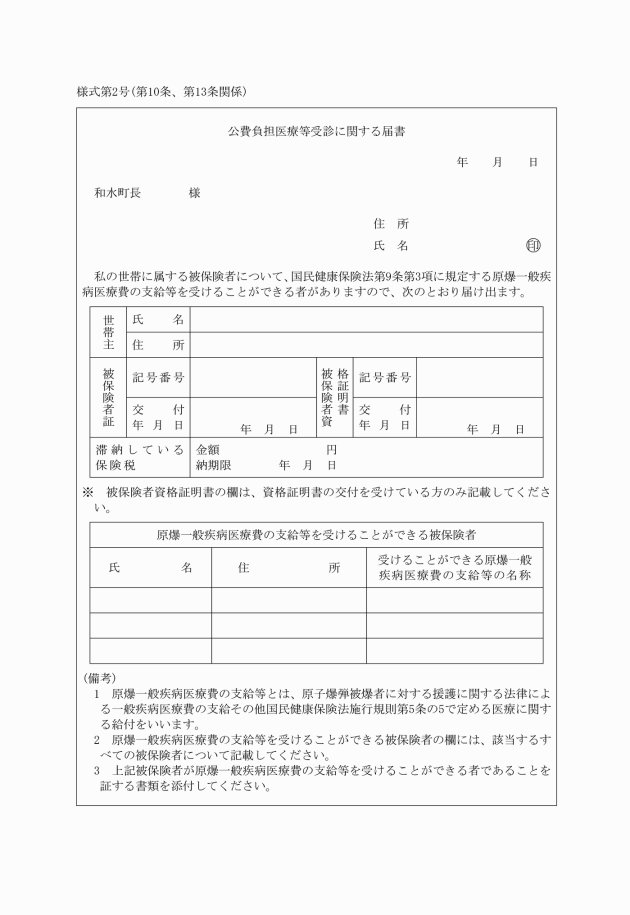

(2) 世帯に属する法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者であること 公費負担医療等受診に関する届書(様式第2号)

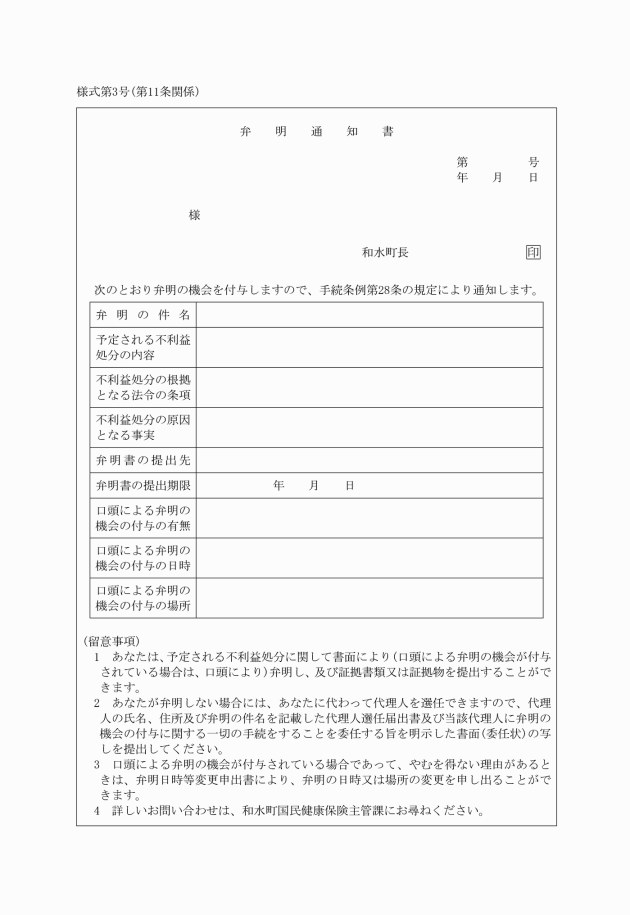

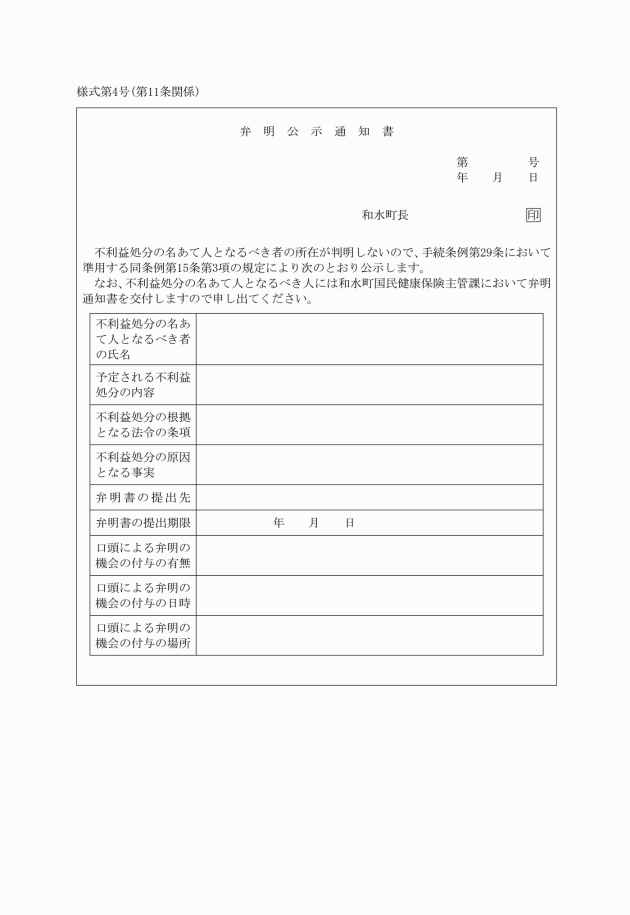

2 町長は、手続条例第29条において準用する同条例第15条第3項の規定に基づく掲示を行う場合は、弁明公示通知書(様式第4号)により、掲示を始めた日から2週間掲示するものとする。

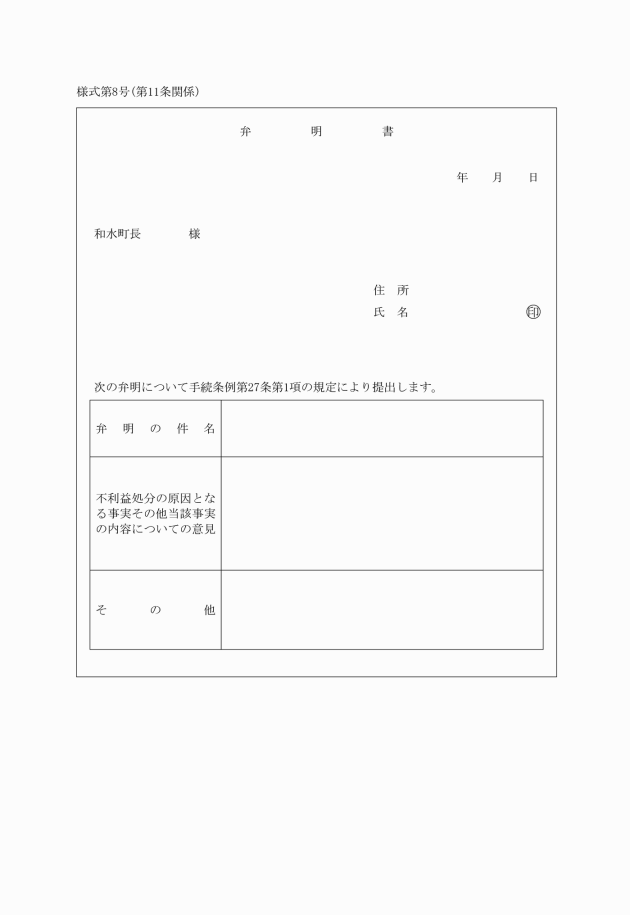

5 弁明は、口頭ですることを認めたときを除き、弁明書(様式第8号)の提出を求めるものとする。

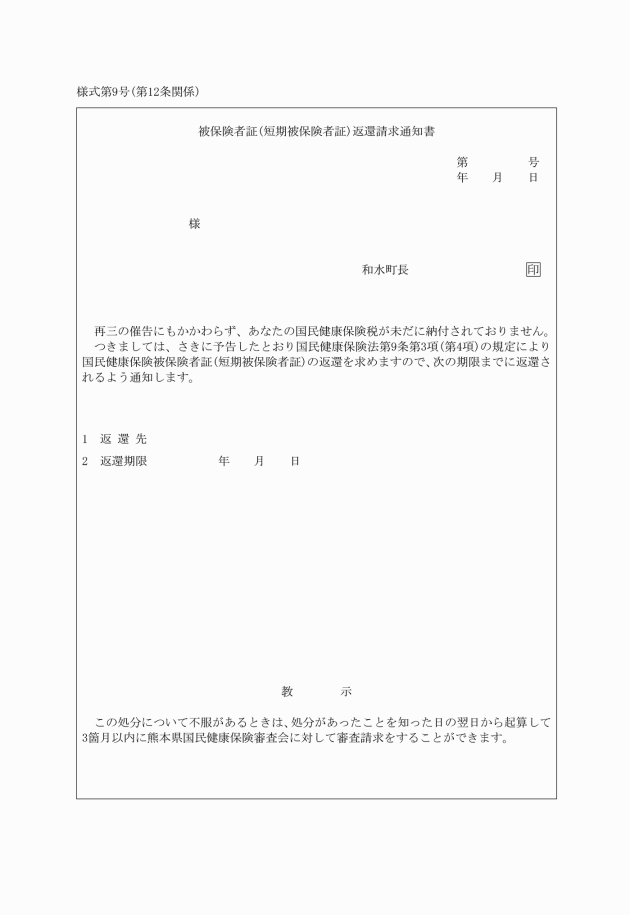

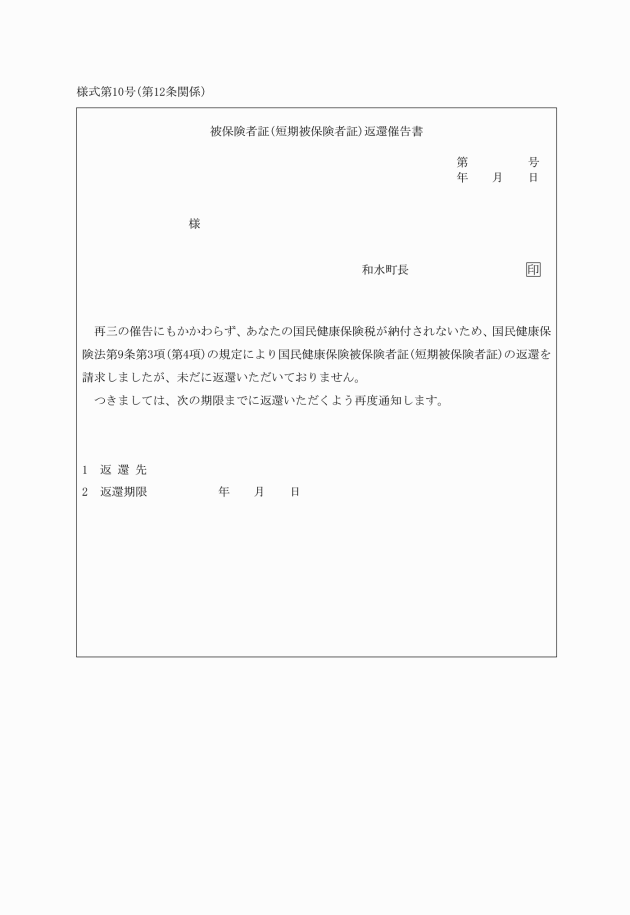

2 町長は、前項に規定する世帯主が被保険者証又は短期被保険者証を返還したときは、法第9条第6項の規定に基づき当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者を除く。)に係る資格証明書を交付するものとする。この場合において、当該世帯に属する被保険者が同条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者であるときは、その者に係る被保険者証を交付するものとする。

3 前項の規定により原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者等に交付する被保険者証は、6箇月を有効期間とする短期被保険者証とすることができる。

8 資格証明書の有効期限は、通例の被保険者証の有効期限とする。

(資格証明書の交付を受けている世帯主に対する被保険者証の交付)

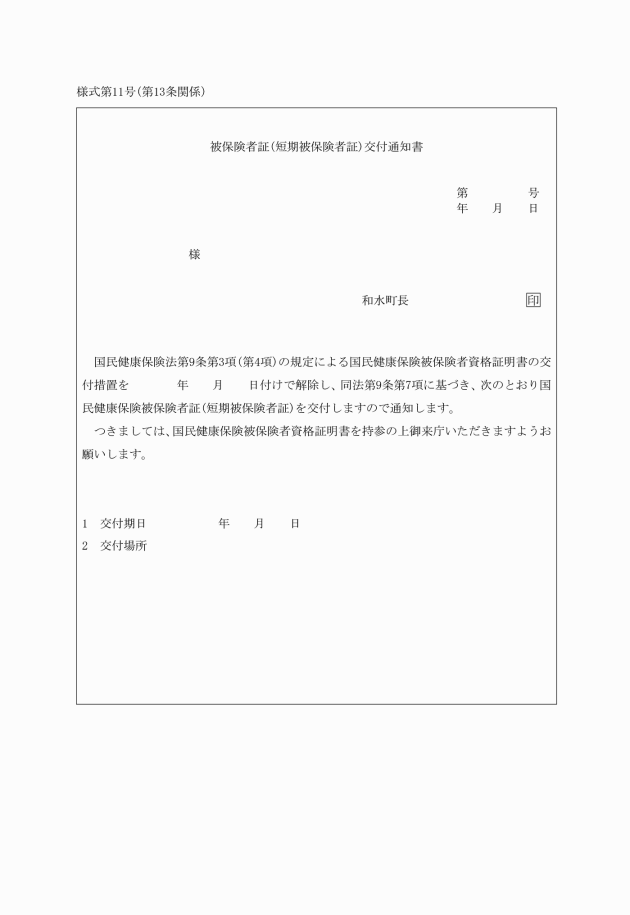

第13条 町長は、資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、法第9条第7項の規定に基づき当該世帯主に対し、その世帯に属する全ての被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。

(1) 世帯主が滞納している保険税を完納したとき。

(2) 世帯主が滞納している保険税につき、その額が著しく減少したと認めるとき。

(3) 世帯主から特別の事情に関する届書(様式第1号)が提出され、かつ、当該世帯主に政令第1条で定める特別の事情があると認められるとき。

2 町長は、資格証明書の交付を受けている世帯主から公費負担医療等受診に関する届書(様式第2号)が提出されたときは、当該届書の内容を確認の上法第9条第8項の規定に基づき当該世帯主に対し、当該被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。この場合において、届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届書の提出を省略して被保険者証を交付することができる。

(現金給付に係る保険給付の全部又は一部の支払の一時差止)

第14条 町長は、保険税を滞納している世帯主に、法第63条の2第1項又は第2項に基づく保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を行う場合は、あらかじめ期限を指定して特別の事情に関する届書(様式第1号)の提出を求めるものとする。

2 町長は、前項の届書が指定した期限までに提出されなかったとき又は届書を提出した世帯主につき政令第29条の5において準用する同令第1条に定める特別の事情があると認められないときは、法第63条の2第1項又は第2項の規定に基づき保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

3 前項の規定により一時差し止める保険給付は、現金給付に係る保険給付で、かつ、保険税を滞納している世帯主に給付すべきものについて行うものとする。

5 町長は、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該一時差止に係る保険給付を行うものとする。

(1) 世帯主が滞納している保険税を完納したとき。

(2) 世帯主が給付支給額の全部又は一部をもって直ちに滞納保険税額を納付することを承諾したとき。

(3) 世帯主が滞納している保険税につき、その額が著しく減少したと認めるとき。

(4) 世帯主から特別の事情に関する届書(様式第1号)が提出され、かつ、当該世帯主に政令第29条の5において準用する同令第1条で定める特別の事情があると認められるとき。

7 第2項の規定により一時差し止める保険給付の額は、おおむね滞納保険税額の2倍に相当する額をもって、その限度とする。

8 町長は、保険税を滞納している世帯主から、療養費、高額療養費等現金給付に係る保険給付の請求があったときは、その支給申請及び支給決定時において滞納保険税の納付指導に努めるものとする。

(一時差止に係る保険給付からの滞納額の控除)

第15条 町長は、法第9条第6項の規定に基づく資格証明書の交付を行っている世帯主について、法第63条の2第3項の規定に基づく一時差止に係る保険給付の額から滞納保険税額を控除するときは、あらかじめ保険給付からの滞納保険税の控除通知書(様式第14号)により世帯主に通知するものとする。

第4章 資格証明書等交付審査会

(資格証明書等交付審査会)

第16条 短期被保険者証及び資格証明書の交付等に関する事項の審査を行うため、資格証明書等交付審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 国民健康保険主管課長及び国民健康保険担当係長

(2) 国民健康保険税主管課長及び国民健康保険税徴収担当係長

(3) 福祉担当係長

(4) その他審査会において必要と認める者

3 審査会は、次に掲げる事項について審査を行うものとする。

(1) 第9条の規定による短期被保険者証の交付に関する事項

(2) 第11条第1項、第12条第7項、第13条第1項第3号、第14条第2項及び第5項第4号に規定する特別の事情に関する届書の審査に関する事項

(3) 第13条第1項第2号及び第14条第5項第3号に規定する滞納額の著しい減少の認定に関する事項

(4) 前条に規定する滞納保険税額の控除に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、審査会において必要と認めた事項

4 審査会の庶務は、国民健康保険担当係において行うものとする。

第5章 雑則

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の菊水町国民健康保険税滞納対策事業実施要項(平成13年菊水町告示第3号)又は三加和町国民健康保険税(料)滞納対策事業実施要項(平成13年三加和町告示第9号)(以下これらを「合併前の要項」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 短期被保険者証及び資格証明証の交付に係る審査及び決定については、合併後における最初の被保険者証の更新までの間においては、なお合併前の要項の例による。

附則(平成22年告示第10号)

この要綱は、平成22年3月25日から施行する。

附則(平成22年告示第18号)

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

附則(平成24年告示第56号)

この要綱は、平成24年9月6日から施行する。

附則(平成28年告示第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の和水町延長保育事業に関する実施要綱、第2条の規定による改正前の和水町放課後児童健全育成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の和水町立神尾保育園低学年児童受入れ事業実施要綱、第4条の規定による改正前の和水町ふれあいショートステイ事業実施要綱、第5条の規定による改正前の和水町高齢者等外出支援タクシー利用助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の和水町高齢者住宅改造助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の和水町障害者控除対象者認定要綱、第8条の規定による改正前の和水町障がい者住宅改造助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の和水町知的障害者職親委託制度実施要綱、第10条の規定による改正前の和水町身体障害者・児補装具費支給等実施要綱、第11条の規定による改正前の和水町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第12条の規定による改正前の和水町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予の取扱いに関する要綱、第13条の規定による改正前の和水町国民健康保険税滞納対策事業実施要綱、第14条の規定による改正前の和水町国民健康保険の保険給付の制限に関する要綱、第15条の規定による改正前の和水町介護予防拠点整備補助金交付要綱、第16条の規定による改正前の和水町生ごみ処理機設置補助金交付要綱及び第17条の規定による改正前の和水町水質浄化処理器具設置補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成31年告示第30号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和6年告示第86号)

この要綱は、令和6年8月1日から施行する。