○和水町障害者自立支援給付費等の支給に関する規則

令和2年4月8日

規則第17号

和水町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成27年和水町規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「支援法施行規則」という。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定めるもののほか、支援法及び児童福祉法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、支援法、施行令及び支援法施行規則並びに児童福祉法において使用する用語の例による。

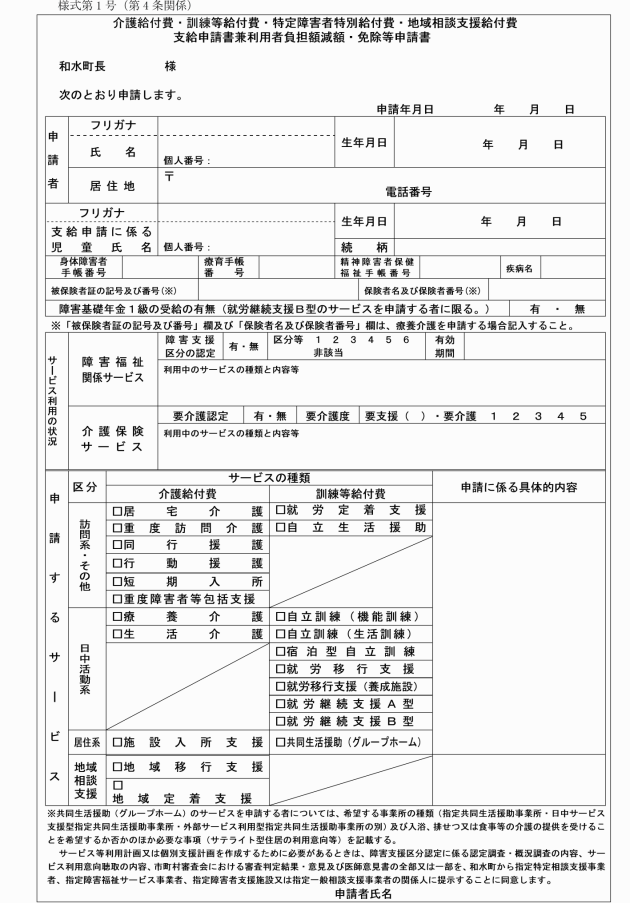

(支給決定の申請)

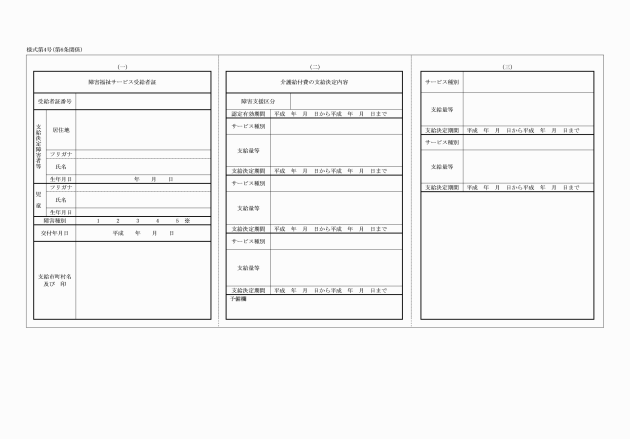

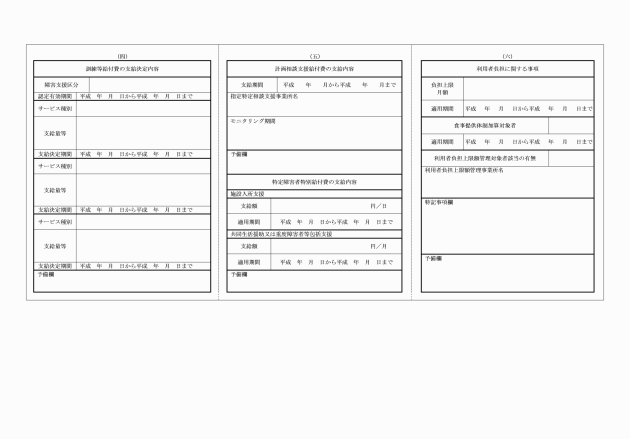

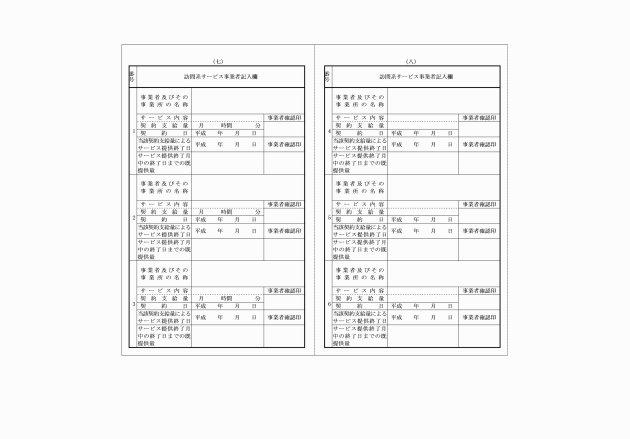

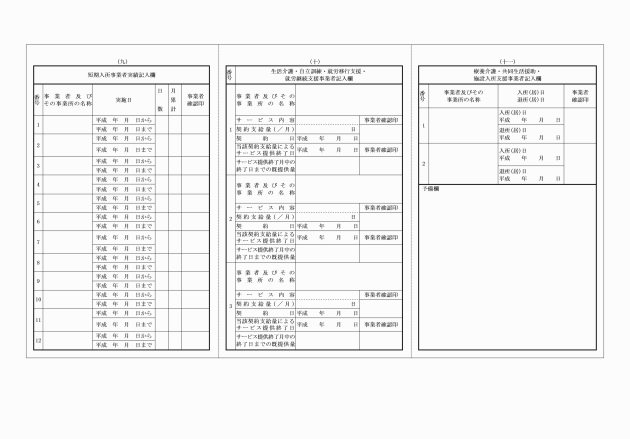

第4条 支援法施行規則第7条第1項又は第34条の31第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担減額・免除申請書(様式第1号)とし、併せて世帯状況・収入申告書を添付するものとする。

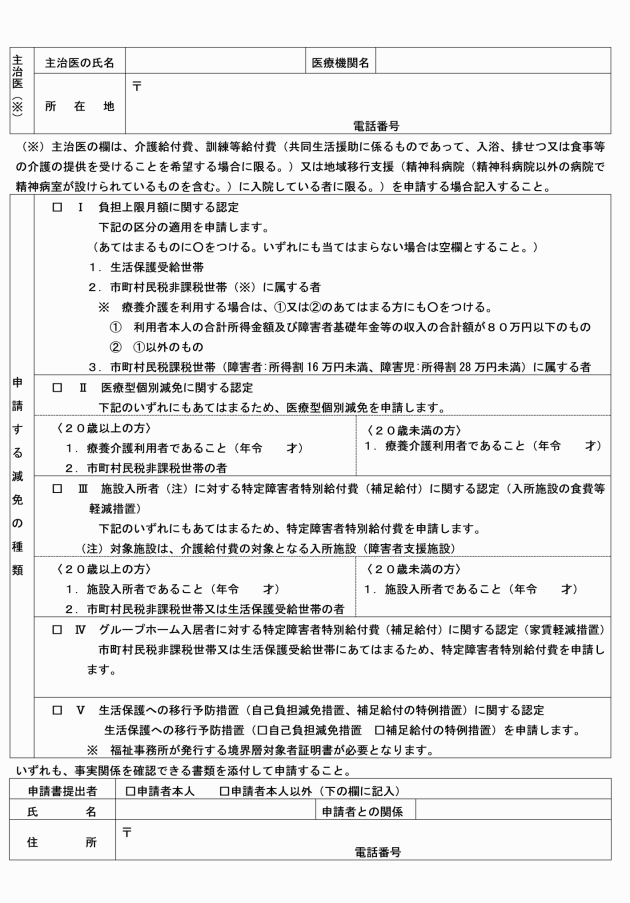

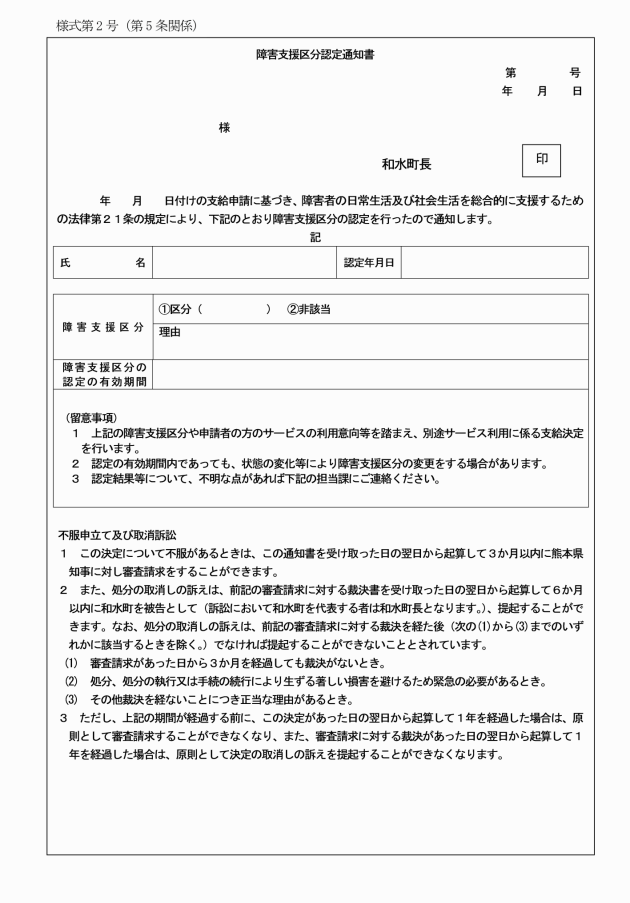

(障害支援区分認定の通知)

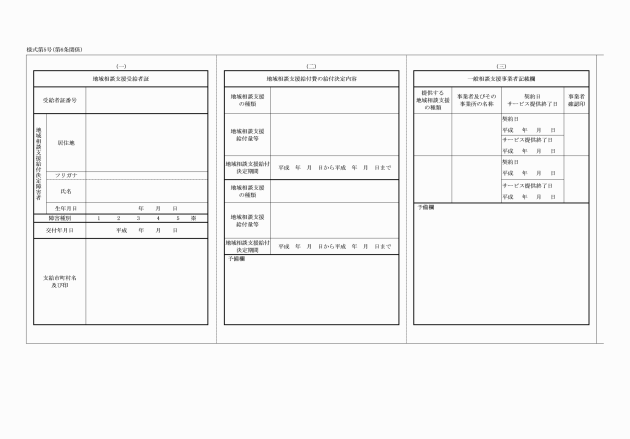

第5条 施行令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により行うものとする。

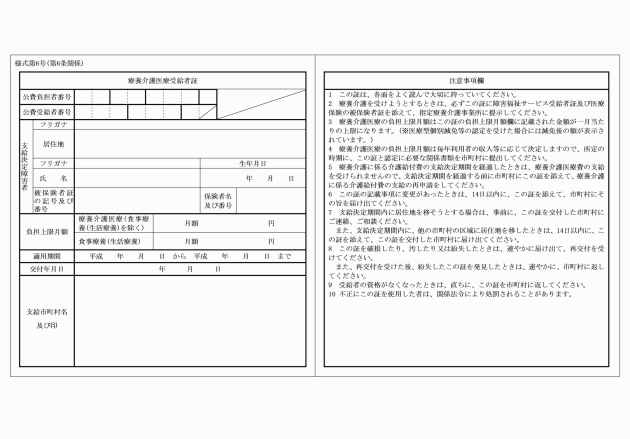

2 町長は、支援法第70条第1項の規定により療養介護の支給決定をしたときは、療養介護医療受給者証(様式第6号)を当該支給決定に係る障害者に交付するものとする。

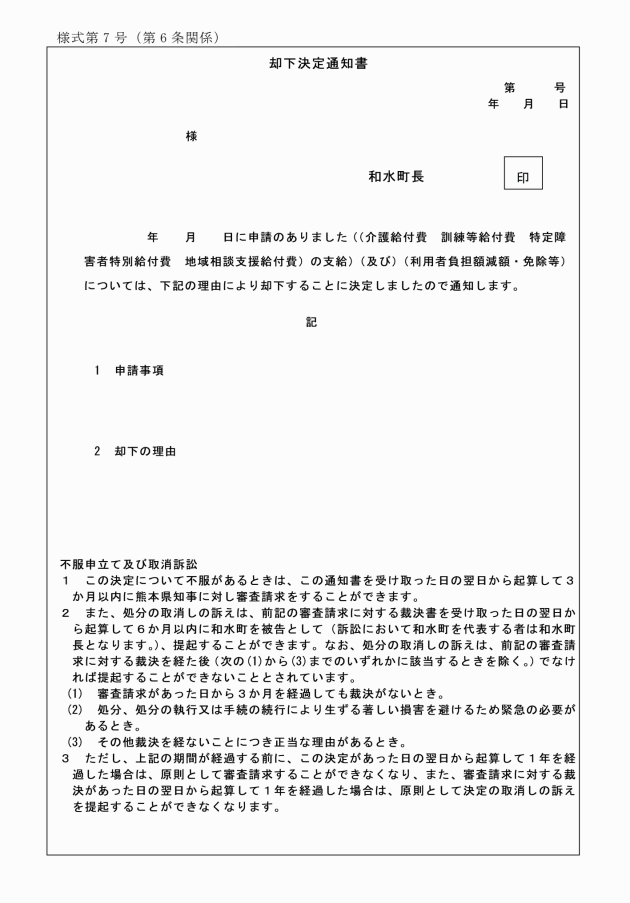

3 町長は、支給決定等を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

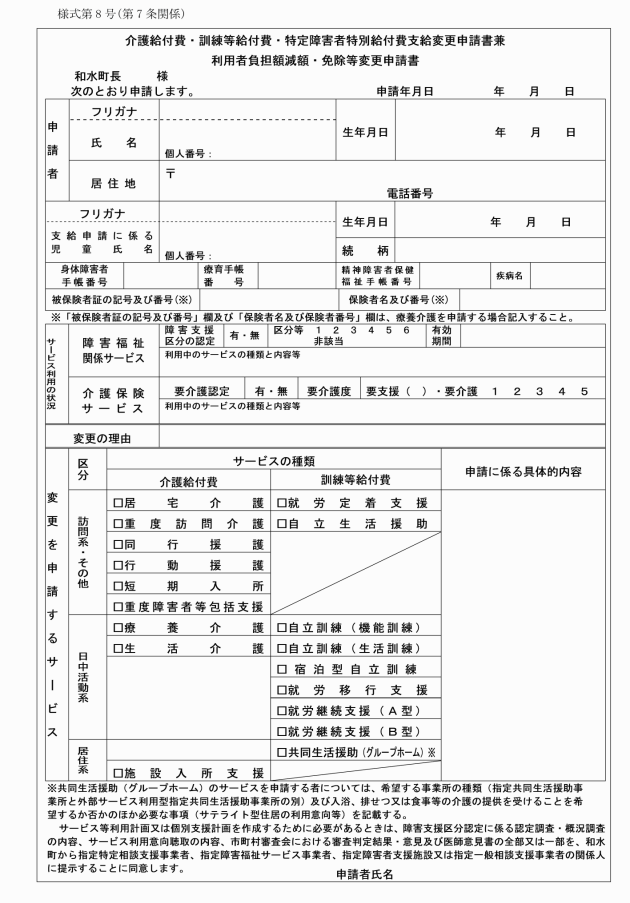

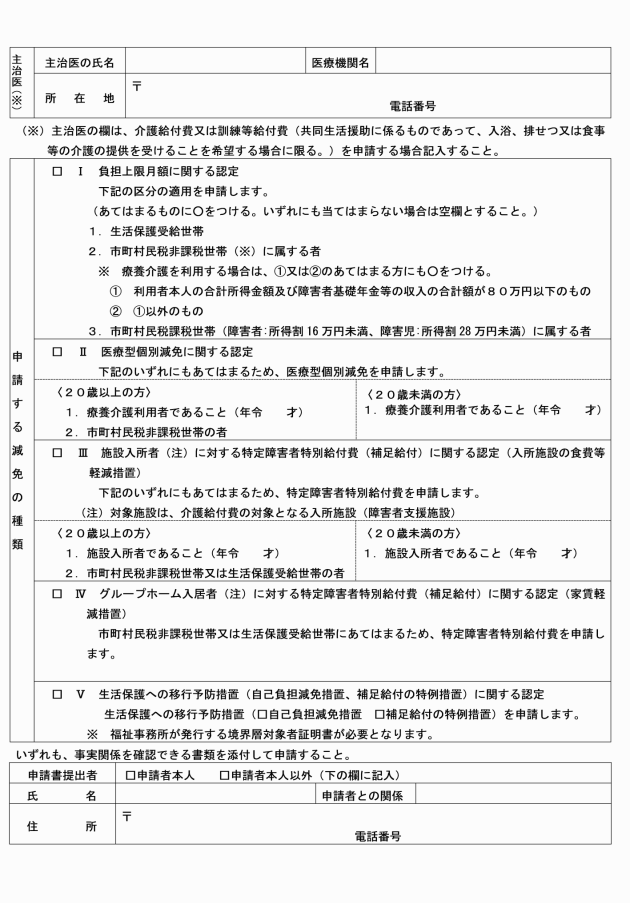

第7条 支援法施行規則第17条に規定する申請書は介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)とし、併せて世帯状況・収入申告書を添付するものとする。

(支給決定の変更の決定の通知)

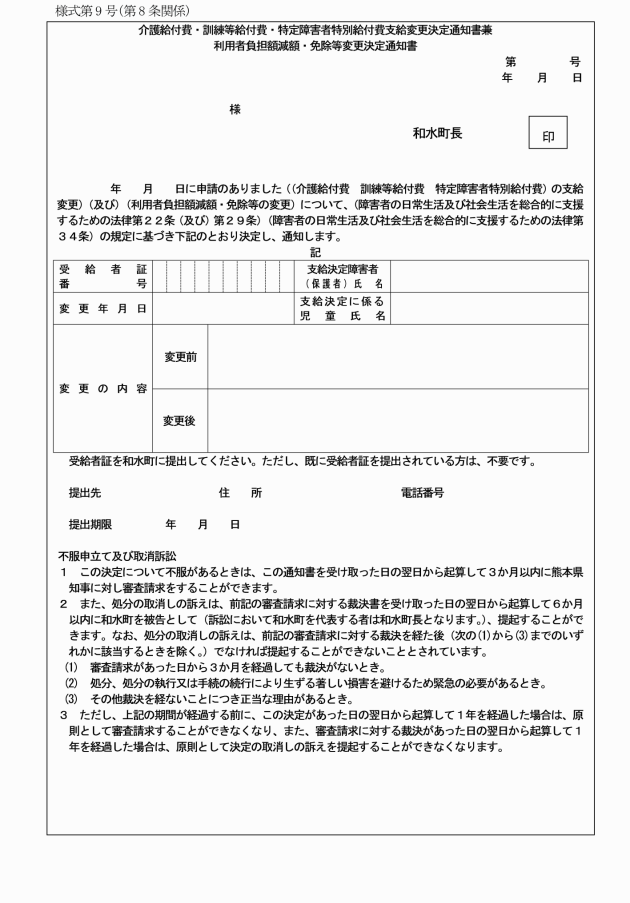

第8条 町長は、支援法第24条第2項の規定により支給決定の変更の決定をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、支給決定の変更に係る申請に対し支給決定の変更をしないことを決定したときは、第6条第3項に規定する通知書により申請者に通知するものとする。

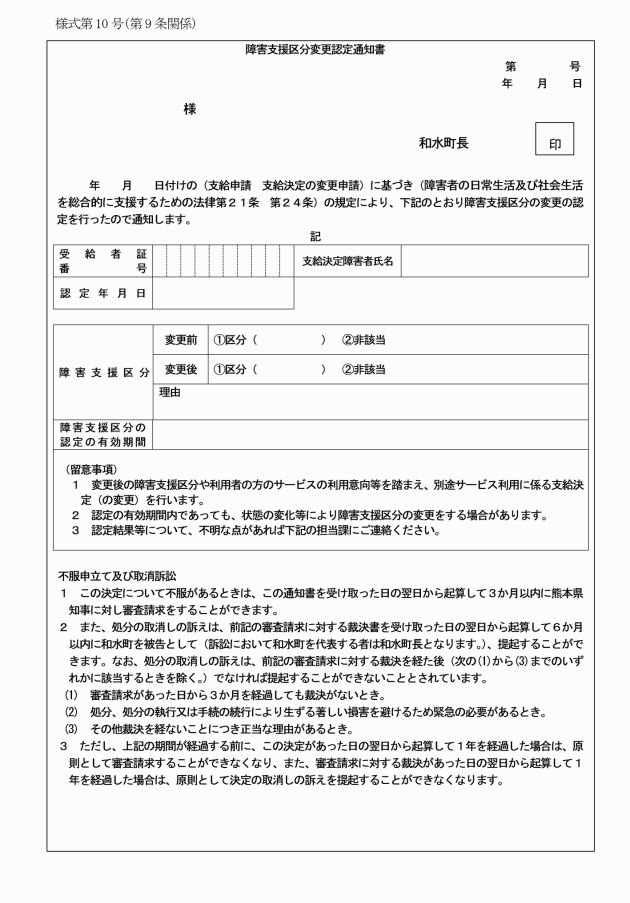

(障害支援区分の変更の認定に係る通知)

第9条 支援法第24条第4項の規定による障害支援区分の変更に係る通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第10号)により行うものとする。

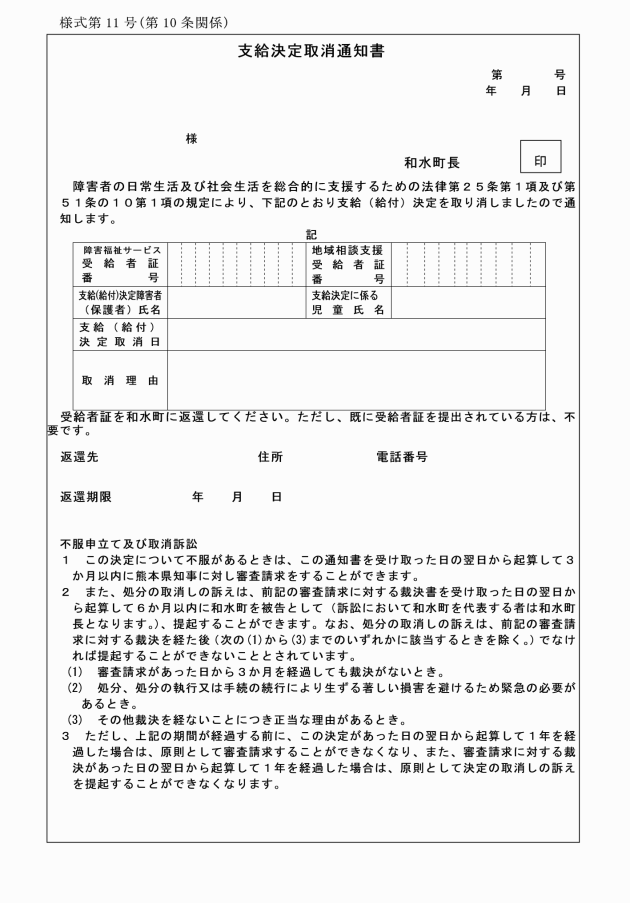

(支給決定等の取消し)

第10条 町長は、支援法第25条第1項又は第51条の10第1項の規定により支給決定等の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第11号)により当該取消しに係る支給決定障害者等に通知するものとする。

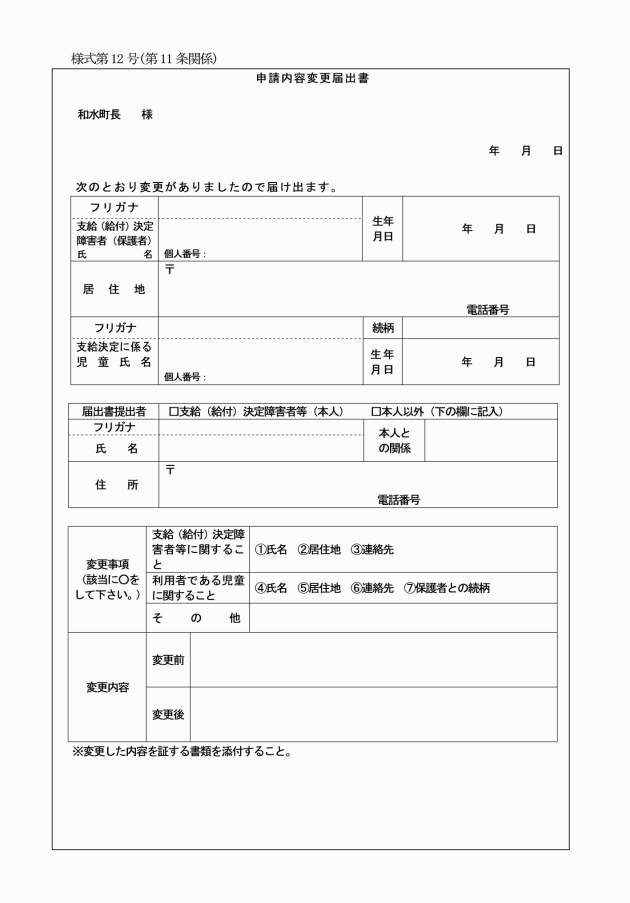

(申請内容の変更の届出)

第11条 支援法施行規則第22条第1項又は第34条の48第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第12号)とする。

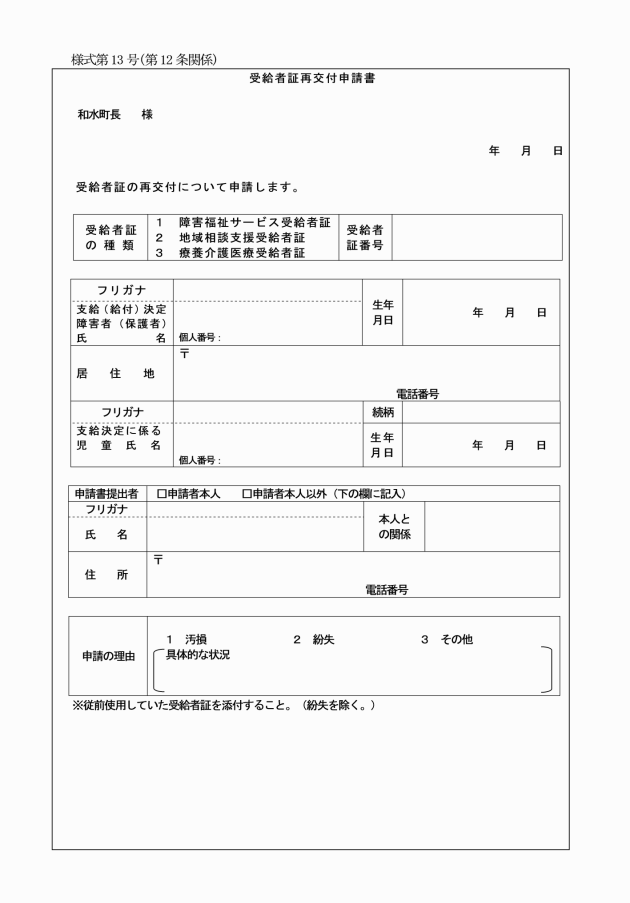

(受給者証の再交付の申請)

第12条 支援法施行規則第23条第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第13号)とする。

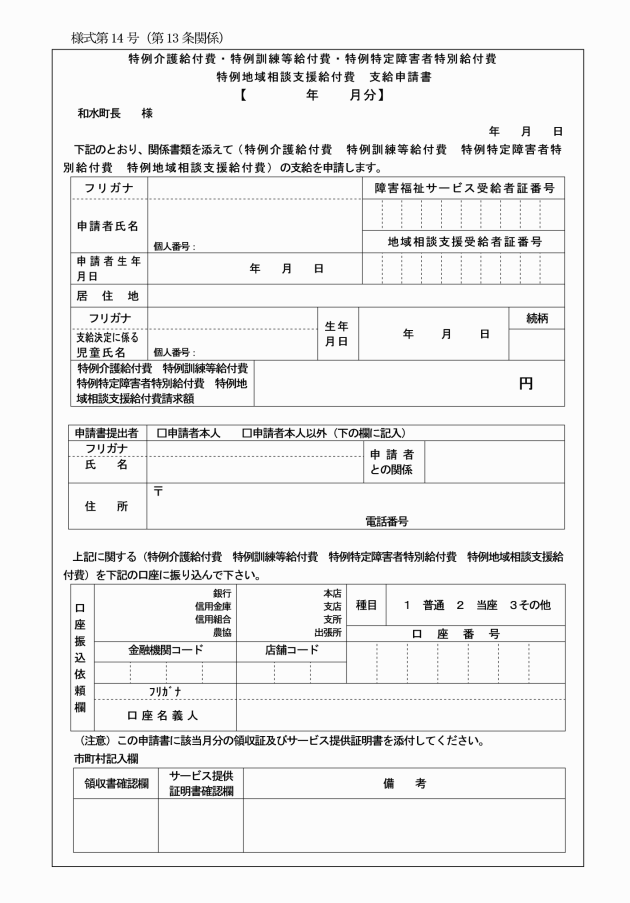

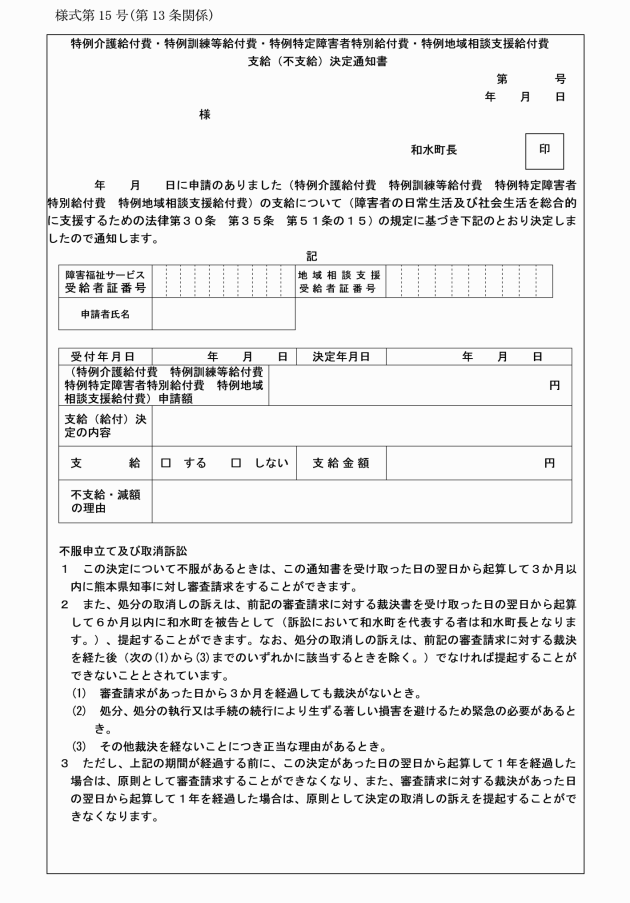

(特例介護給付費等の支給の申請等)

第13条 支援法施行規則第31条第1項又は第34条の53第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第14号)とし、併せて世帯状況・収入申告書を添付するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第14条 特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、支援法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

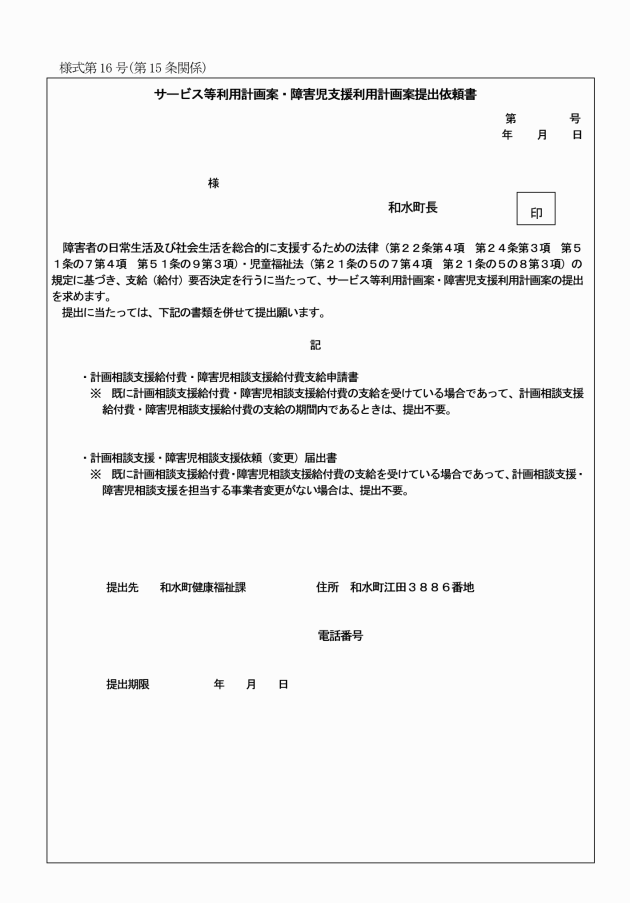

(サービス等利用計画案提出の依頼)

第15条 町長は、支援法第22条第4項(同法第24条第3項において準用する場合を含む。)又は支援法第51条の7第4項(同法第51条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定によりサービス等利用計画案の提出を求めようとするときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第16号)により依頼するものとする。

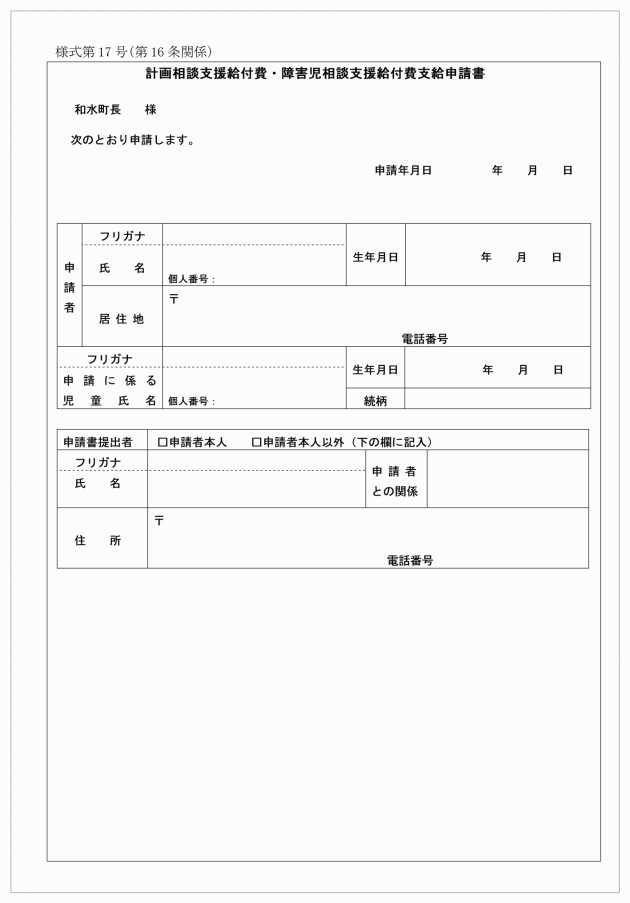

(計画相談支援給付費等の支給申請等)

第16条 支援法施行規則第34条の54第1項の規定又は児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第25条の26の3第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)とする。

2 計画相談支援を依頼する指定相談支援事業者(以下「相談支援事業者」という。)が決定したときは、町長に対し、速やかに計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)を提出するものとする。相談支援事業者を変更するときも、同様とする。

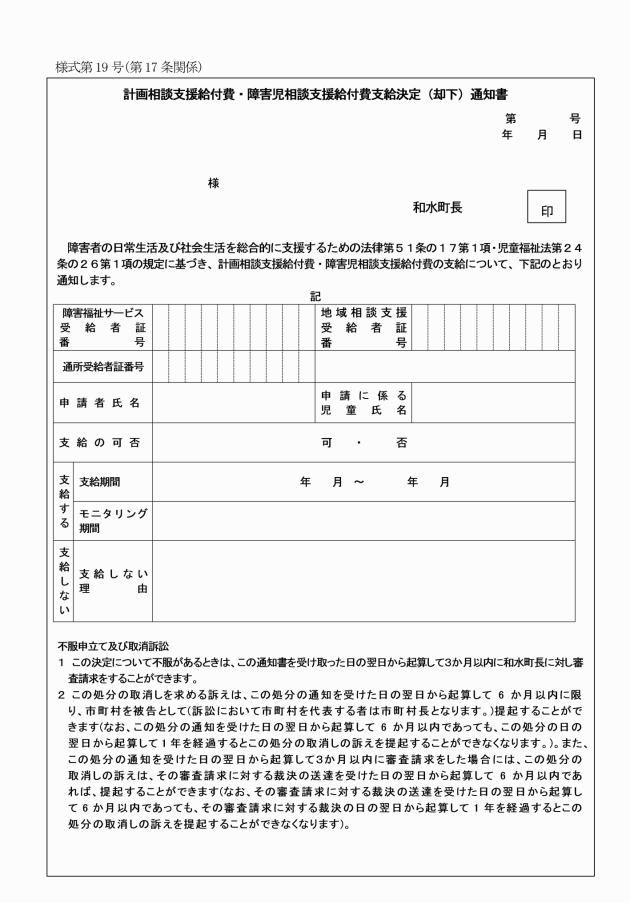

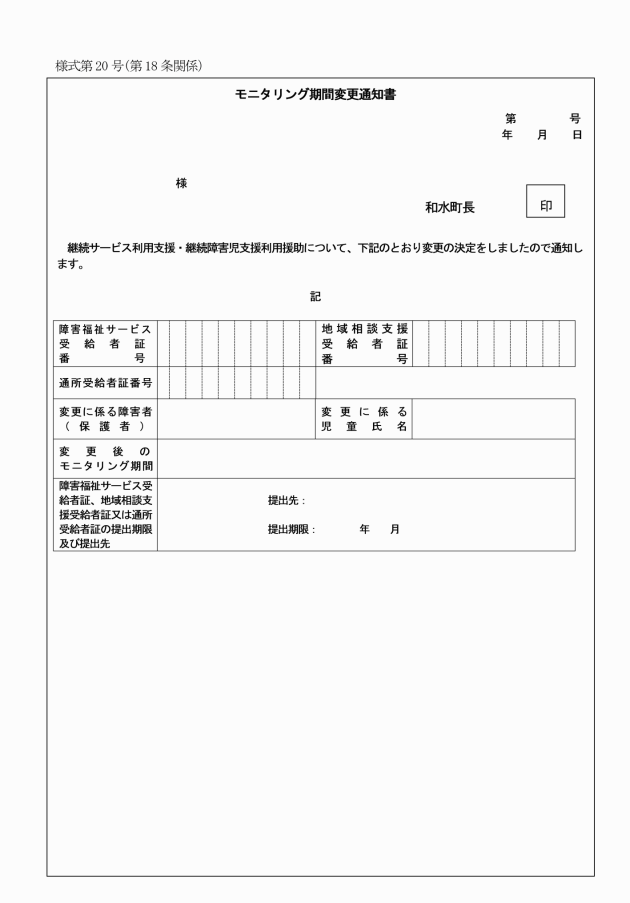

(計画相談支援給付費の支給決定等の通知)

第17条 支援法施行規則第34条の54第2項又は児童福祉法施行規則第25条の26の3第3項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第19号)により行うものとする。

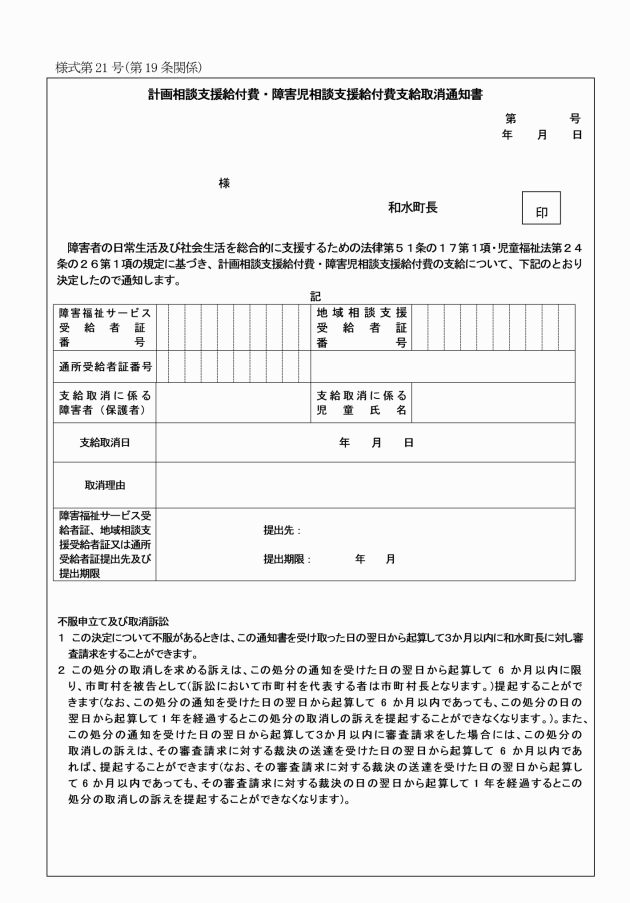

(計画相談支援給付費等の支給の取消し)

第19条 支援法施行規則第34条の55第2項又は児童福祉法施行規則第25条の26の4第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)により行うものとする。

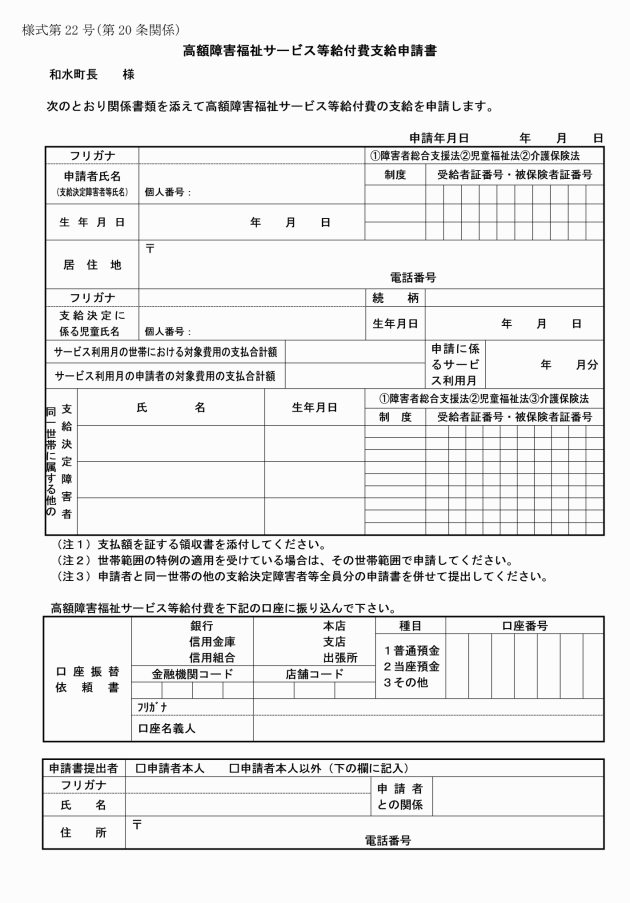

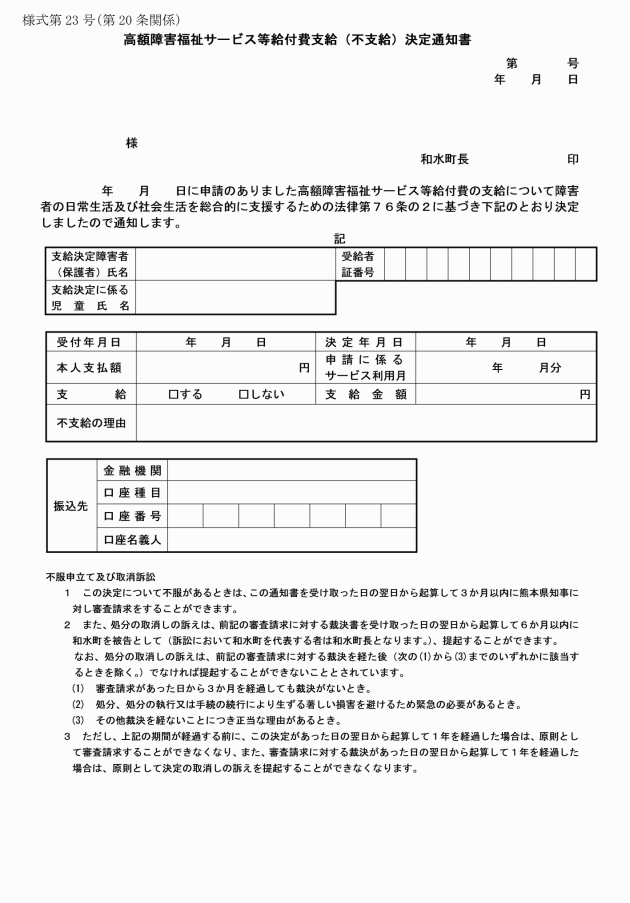

(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)

第20条 支援法施行規則第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第22号)とする。

(特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第21条 支援法施行規則第34条の3第1項に規定する申請書は、第4条に規定する申請書とする。

(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第22条 支援法施行規則第34条の4第1項に規定する申請書は、第13条第1項に規定する申請書とする。

(特定障害者特別給付費の額の変更)

第23条 町長は、支援法施行規則第34条の5第1項の規定により特定障害者特別給付費の額の変更を行おうとするときは、支給決定障害者等に第7条に規定する申請書の提出を求めるものとする。

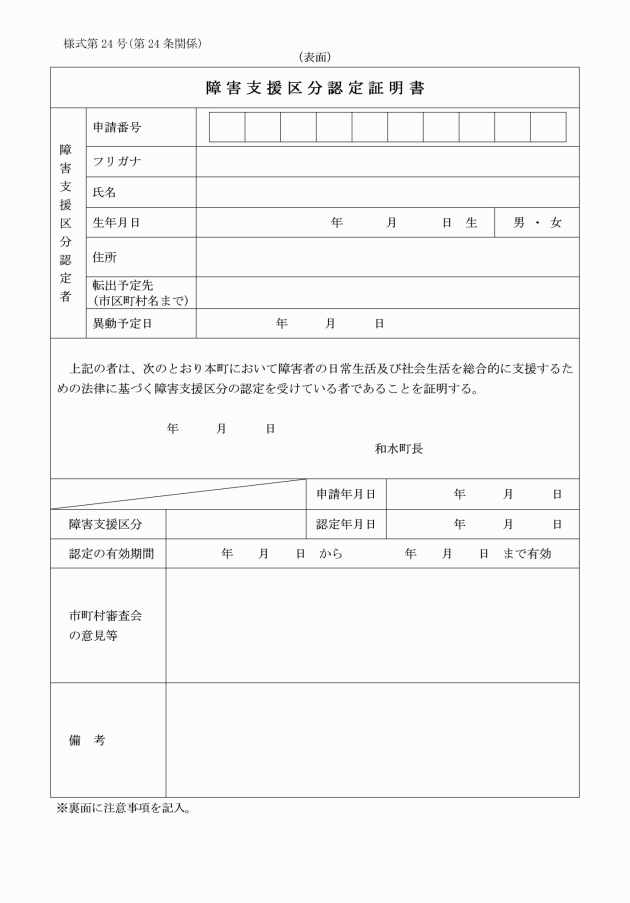

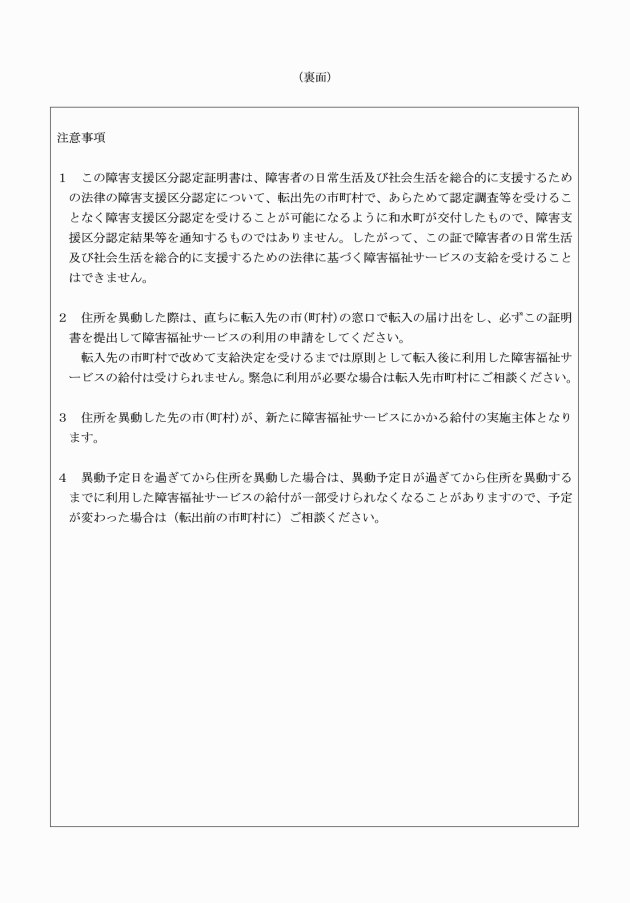

(障害支援区分認定証明書の交付)

第24条 町長は、支援法第21条第1項の規定により障害支援区分の認定をした障害者が本町の区域外へ住所を移し、本町以外の市町村から障害福祉サービスを受けることとなったときは、障害支援区分認定証明書(様式第24号)を当該障害者に交付するものとする。

(様式の変更)

第25条 事務の簡素化、効率化に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この要綱に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の和水町障害者自立支援給付費等の支給に関する規則の規定は、令和2年4月1日以後に行われた支給決定等について適用し、同日前に行われた支給決定等については、なお従前の例による。

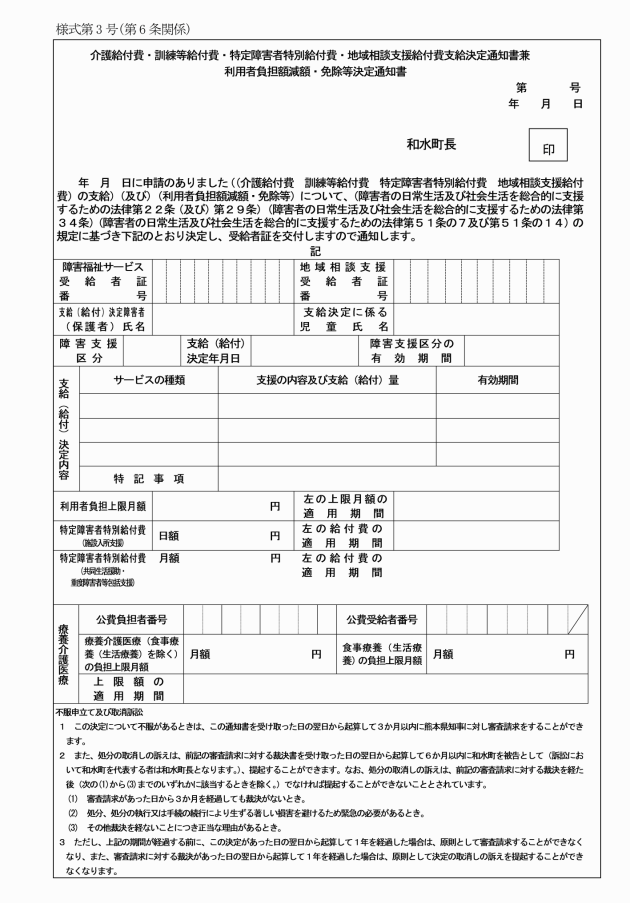

別表第1(第3条関係)

介護給付費に係る支給決定基準

サービスの種類 | サービスの内容 | 基本単位 | 支給量 | 基準単位数 | ||||||||||||||||

基準量 | 審査会に諮る基準 | 障害支援区分 | 基本 | 介護保険対象者 | 重度障害者等包括支援対象者 | 日中活動系サービス利用者 | グループホーム入居者 | グループホーム入居者の通院等介助 | グループホーム入居者の個人単位での利用 | |||||||||||

基準1 | 基準2 | 通院等介助利用者 | 介護保険対象者 | 介護保険対象者 | 介護保険対象者 | 重度訪問介護対象者 | 同行援護対象者 | 行動援護対象者 | ||||||||||||

居宅介護 | 身体介護中心 | 393単位/1時間 | 左記の基本単位に居宅介護の支給量を乗じた単位数の合計が、右記の基準単位数以内とする(重度訪問介護又は行動援護の申請が併せてあった場合は、重度訪問介護又は行動援護の基準単位数を適用する。)。 | ・2人介護の必要性が認められる場合 ・肢体不自由と知的障害が重複している場合 ・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合 ・生活環境、行動障害等の状況により、基準1では、不都合が生じる場合 | ・基準1の2倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・基準2において疑義が生じた場合 | 区分1 | 2,930 | 6,070 | 2,310 | |||||||||||

通院等介助中心 (身体介護伴う。) | 区分2 | 3,790 | 6,880 | |||||||||||||||||

区分3 | 5,580 | 8,700 | ||||||||||||||||||

家事援助中心 | 191単位/1時間 | 区分4 | 10,480 | 13,560 | 3,550 | 7,400 | 3,360 | 5,820 | ||||||||||||

通院等介助中心 (身体介護伴わない。) | 区分5 | 16,780 | 19,870 | 5,620 | 9,470 | 7,930 | ||||||||||||||

区分6 | 24,150 | 27,270 | 69,830 | 42,560 | 21,260 | 9,180 | 13,030 | 11,560 | ||||||||||||

通院等乗降介助 | 98単位/1回 | 障害児 | 9,420 | 12,560 | 69,830 | |||||||||||||||

重度訪問介護 | 184単位/1時間 | 左記の基本単位に重度訪問介護の支給量を乗じた単位数の合計が、右記の基準単位数以内とする。 | ・2人介護の必要性が認められる場合 ・障害が重複している場合 ・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合 ・生活環境、行動障害等の状況により、基準1では、不都合が生じる場合 | ・基準1の2倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・基準2において疑義が生じた場合 | 区分4 | 26,920 | 16,020 | 15,100 | 15,100 | 8,060 | 3,960 | |||||||||

区分5 | 33,740 | 19,350 | 16,020 | 10,340 | ||||||||||||||||

200単位/1時間 | 区分6 | 48,110 | 69,830 | 42,560 | 26,720 | 16,370 | ||||||||||||||

同行援護 | 292単位/1時間 | 左記の基本単位に同行援護の支給量を乗じた単位数の合計が、右記の基準単位数以内とする(居宅介護、重度訪問介護又は行動援護の利用者であって右記の基準単位数以上の単位数が定められている場合には、当該サービスの基準単位数を適用する。)。 | 視覚障害等の状況により、基準1では、不都合が生じる場合 | ・基準1の2倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・基準2において疑義が生じた場合 | 12,730 | 69,830 | 42,560 | 3,490 | ||||||||||||

行動援護 | 403単位/1時間 | 左記の基本単位に行動援護の支給量を乗じた単位数の合計が、右記の基準単位数以内とする(重度訪問介護の申請が併せてあった場合は、重度訪問介護の基準単位数を適用する。)。 | 行動障害等の状況により、基準1では、不都合が生じる場合 | ・基準1の2倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・基準2において疑義が生じた場合 | 区分3 | 14,790 | ― | 11,290 | ― | 2,440 | ||||||||||

区分4 | 19,930 | 14,690 | ||||||||||||||||||

区分5 | 26,500 | 18,660 | ||||||||||||||||||

区分6 | 34,440 | 69,830 | 42,560 | 22,490 | ||||||||||||||||

障害児 | 18,820 | 69,830 | 18,820 | |||||||||||||||||

重度障害者等包括支援 | 右記の基準単位数以内とする。 | ・2人介護の必要性が認められる場合 ・肢体不自由と知的障害が重複している場合 ・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合 ・生活環境、行動障害等の状況により、基準1では、不都合が生じる場合 | ・基準1の2倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・基準2において疑義が生じた場合 | 区分6 | 85,750 | 58,480 | 85,750 | 58,480 | ||||||||||||

短期入所 | 8日/月 | やむを得ない理由等により支援を行う必要がある場合 | ・基準1の2倍を超える支給量の決定が必要な場合(ただし、緊急やむを得ない事由により、一時的に基準1の2倍を超える支給量の決定が必要な場合を除く。) ・基準2において疑義が生じた場合 | |||||||||||||||||

生活介護 | (各月の日数-8)日/月 | 基準1の日数を超えて支援を行う必要がある場合 | ・基準2において疑義が生じた場合 | |||||||||||||||||

療養介護 | 各月の日数/月 | ・疑義が生じた場合 | ||||||||||||||||||

施設入所支援 | 各月の日数/月 | ・疑義が生じた場合 | ||||||||||||||||||

備考 1 介護保険対象者への居宅介護の支給決定について、給付調整の結果として例外的に支給決定をする場合には次の点に留意する。 (1) 障害支援区分の認定を行い、当該区分に基づき福祉事務所長が必要と認める居宅介護の支給量(以下「居宅介護支給量」という。)と介護保険サービスにより受けられる訪問介護の利用時間数(以下「訪問介護時間数」という。)とを比較し、居宅介護支給量が大きい場合に訪問介護時間数で不足する部分をその範囲内で支給する。 (2) (1)により支給決定できるサービスは、原則居宅介護のうち通院等介助中心及び通院等乗降介助とする。 (3) 介護保険対象者となる以前から支給決定を受けていた場合又は緊急やむを得ない事由があると福祉事務所長が認める場合には、(1)(2)の規定によらず居宅介護の支給決定を行うことができる。 2 重度訪問介護の支給決定については、次の点に留意する。 (1) 居宅における入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うサービスで、原則1日のサービス提供時間が3時間以上(月約90時間以上)である場合に、重度訪問介護の支給決定を行う。 (2) 申請者の希望するサービス内容が居宅介護では対応できないもの(見守り等)である場合には、1日のサービス提供時間が3時間に満たない決定時間であっても、重度訪問介護の支給決定をすることができる。 3 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護のうち複数サービスの申請があった場合には、各サービスの単位数合計について申請者に適用される基準単位数以内とする。 | ||||||||||||||||||||

別表第2(第3条関係)

訓練等給付費に係る支給決定基準

サービスの種類 | 支給量 | |||

基準量 | 審査会に諮る基準 | |||

基準1 | 基準2 | |||

自立訓練(機能訓練) | (各月の日数-8日)/月 | ・基準1の日数を超えて支援を行う必要がある場合 | ・基準2において疑義が生じた場合 | |

自立訓練(生活訓練) | (各月の日数-8日)/月 | ・基準1の日数を超えて支援を行う必要がある場合 | ・基準2において疑義が生じた場合 | |

宿泊型自立訓練 | 各月の日数/月 | ・疑義が生じた場合 | ||

就労移行支援 | (各月の日数-8日)/月 | ・基準1の日数を超えて支援を行う必要がある場合 | ・基準2において疑義が生じた場合 | |

就労継続支援A型 | (各月の日数-8日)/月 | ・基準1の日数を超えて支援を行う必要がある場合 | ・基準2において疑義が生じた場合 | |

就労継続支援B型 | (各月の日数-8日)/月 | ・基準1の日数を超えて支援を行う必要がある場合 | ・基準2において疑義が生じた場合 | |

就労定着支援 | 各月の日数/月 | ・疑義が生じた場合 | ||

自立生活援助 | 各月の日数/月 | ・疑義が生じた場合 | ||

共同生活援助 | 各月の日数/月 | ・疑義が生じた場合 | ||

共同生活援助 受託居宅介護サービス | 障害支援区分 | 標準時間 | ・利用する事業所内において、申請者以外に受託居宅介護サービスの利用者若しくは利用希望者がいない場合、又は受託居宅介護サービス利用者若しくは希望者がすべて障害支援区分2以下である場合 ・障害支援区分4以上であって、計画相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案を勘案した上で、基準1の標準時間を超える支給が必要と認められる場合 | ・基準1の2倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・基準2において疑義が生じた場合 |

区分2 | 150分/月 | |||

区分3 | 600分/月 | |||

区分4 | 900分/月 | |||

区分5 | 1,300分/月 | |||

区分6 | 1,900分/月 | |||

別表第3(第3条関係)

地域相談支援給付費に係る支給決定基準

サービスの種類 | 支給量 | |

基準量 | 審査会に諮る基準 | |

地域移行支援 | 各月の日数/月 | ・疑義が生じた場合 |

地域定着支援 | 各月の日数/月 | ・疑義が生じた場合 |