オリンピックと金栗

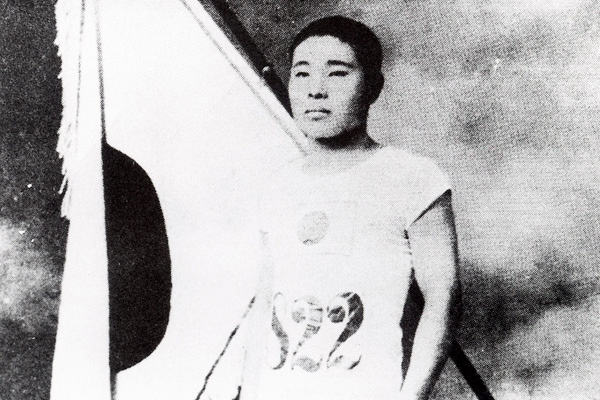

日本人初のオリンピック選手

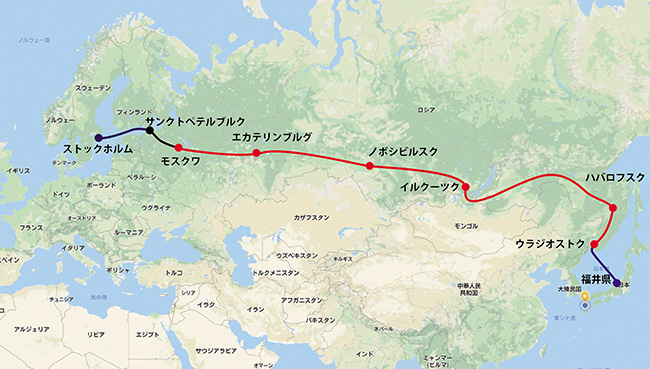

日本が初めて参加した1912年(明治45年)の第5回オリンピックは、スウェーデンの首都「ストックホルム」で開催されました。日本選手団は嘉納校長が団長を務め、金栗四三(マラソン)と三島弥彦(短距離走)の2名が参加しました。開催地までは、船とシベリア鉄道を経由して、17日間にも及ぶ長旅でした。

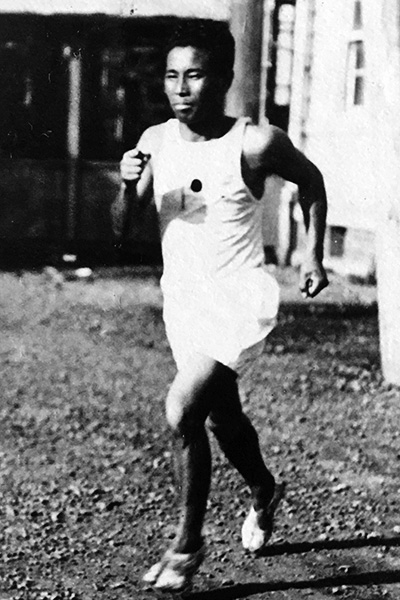

そして、いよいよマラソン当日。しかし、金栗は長距離移動や異国の慣れない環境等による疲れに加え、当日の酷暑のために26~27キロ付近で意識不明となり落伍となりました。出場者68名中、完走は半分の34名。亡くなる者も出るような過酷なレースでした。

ストックホルムへのルート

船とシベリア鉄道を経由して往復4か月の旅だった

再出発と引退

その後、金栗は23歳で結婚しますが、この時も結婚式から5日目には単身で東京に戻り、オリンピック制覇の宿願に専念するのでした。しかし、ランナーとして絶頂期にあり、「金栗の優勝は疑いなし」と期待された1916年(大正5年)の第6回オリンピックベルリン大会は、第一次世界大戦のために中止。この悲運に金栗は無念の涙をのみました。

その4年後である1920年(大正9年)の第7回アントワープ大会(ベルギー)では、2時間48分45秒で16位。母イクエに宛てた手紙では「雨ふり寒く皆くるしみました。わたしもよく走りましたが練習中に足を痛め、一時6位にまで走ったが追い抜かれ16位になった。」と書いています。

大正13年(1924年)、パリ大会では33歳という年齢ですでにランナーとしては円熟期を過ぎており、32.3km地点で意識を失い途中棄権となりました。帰国後、第一線の選手活動を引退するのでした。

トップページ

トップページ 生家の利用方法

生家の利用方法 金栗四三の生涯

金栗四三の生涯 交通アクセス

交通アクセス お問い合わせ

お問い合わせ 誕生~少年時代

誕生~少年時代 才能を開花

才能を開花 オリンピックと金栗

オリンピックと金栗 箱根駅伝の創設

箱根駅伝の創設 終章

終章